интересное

Всякие интересности.

|

Прочтённые книги — 13.03.2018

Прочёл

«Моление Даниила Заточника»

«Моление Даниила Заточника»

Оказывается — «Моление» («Слово») доступно в 19 опубликованных списках и является одним из наиболее ценных и весьма интересным памятником письменности Руси до монголо-татарского нашествия.

Показать

Сочинение Даниила впервые частично опубликовано Н. М. Карамзиным в примечаниях к его «Истории государства Российского». Изучение его сопряжено с большими трудностями, поскольку ни один из его списков, дошедших до нас с XVI-XVII вв., не воспроизводит его первоначального текста. Кроме того, все списки четко делятся на две редакции, существенно отличающиеся одна от другой по составу, текстуально и идейно. Один вариант сочинения бытовал с названием «Слово Даниила Заточника, еже написа своему князю Ярославу Владимировичу», в другом варианте — «Моление (или Послание) Даниила Заточника к своему князю Ярославу Всеволодовичу». От решения вопроса об изначальном адресате зависит и решение вопроса о времени появления сочинения. Одни исследователи доказывали, что Даниил писал правнуку Владимира Мономаха князю Ярославу Владимировичу, княжившему в Новгороде с 1182 по 1199 г., а другие — что он писал князю Ярославу Всеволодовичу, правнуку Владимира Мономаха, княжившему в Переяславле Северном с 1213 по 1236 г. В настоящее время бытует мнение, что произведение было создано после первого столкновения русских с монголо-татарами, то есть после 1223 г. Намек на это событие можно усматривать в заключительных словах «Моления»: «Не дай же, Господи, в полон земли нашей языком, не знающим Бога, да не рекут иноплеменницы: где есть Бог их…».

Текст сочинения с названием «Моление» отличается большей исторической конкретностью и фактологичностью, а также личностными чертами или признаками авторской индивидуальности, тогда как в тексте «Слова» все эти особенности стерты в результате литературного обобщения. Различаются тексты и своей социальной направленностью. «Моление» связано с заметным антибоярским и антимонашеским пафосом, тогда как в «Слове» означенные акценты сняты, зато усилена тенденция обличения «злых жен». Большинство исследователей справедливо полагают, что к первоначальному варианту произведения ближе все-таки текст «Моления». Текст «Слова», видимо, появился позднее как результат духовной цензуры.

Известное затруднение вызывает и вопрос об авторе сочинения. Никаких сведений о нем не сохранилось. Правда, в рассказе Симеоновской летописи о битве на реке Воже в 1378 г. сообщается о каком-то попе, который явился из Орды «с мешком зелия» и был за это сослан «в заточение на Лаче озеро, иде же бе Данило Заточеник», но скорее всего, данное упоминание есть лишь рефлекс знакомства летописца с «Молением». Анализируя текст «Моления», исследователи пытались определить социальное положение Даниила. Судя по всему, он не принадлежал к аристократическим слоям общества, не входил в состав ближайшего княжеского окружения. Но вместе с тем он был человеком книжным. Озорное шутовство и заискивание перед князем обличают его как человека невысокого и зависимого положения. Возможно, он принадлежал к младшей княжеской дружине или был членом княжеской канцелярии.

Каково же содержание «Моления» Даниила Заточника? Его текст представляет собой просительное письмо, челобитную. С этим письмом некто Даниил, будучи в заточении или же в весьма тяжелом положении, обращается к князю (согласно всем спискам, Ярославу). Он просит князя облегчить его горькую участь, взять к себе на службу в качестве советника, княжего думца, всячески демонстрируя при этом свой ум и образованность. «Княже мои, господине! Аз бо не во Афинех ростох, ни от философ научихся, но бых падая аки пчела по различным цветом и оттуду избирая сладость словесную и совокупляя мудрость, яко в мех воду морскую». Все «Моление» построено на сцеплении остроумных изречений и афоризмов. С одной стороны, они характеризуют плачевное положение и нужду автора, а с другой, как бы призваны склонить князя к милости.

Вот как начинает он свое послание: «Вострубим, братие, яко в златокованные трубы, в разум ума своего и начнем бити в сребреные органы во известие мудрости своея! Востани слава моя, востани в псалтыри и в гуслях, да разверзу в притчах гадания моя и провещаю в языцех славу мою! Сердце бо смысленного укрепляется в телеси его красотою и мудростью. Бысть язык мой, яко трость книжника скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость. Сего ради покушахся написати: всяк союз сердца моего разбих зле, аки древняя младенца о камень. Но боюся, господине, похудения твоего на мя. Аз бо есмь, аки оная смоковница проклятая: не имею плода покаяния; имею бо сердце, аки лице без очию, и бысть ум мой, аки нощный вран на нырищи забде (пробудился), и рассыпася живот мой, яко же Хананейских царь буесть; и покры мя нищета, аки Чермное море фараона. Се же написах, бежа от лица художества моего, аки Агарь рабыня от Сарры, госпожи своея. Но видих, господине, твое добросердие к себе и притеках к обычней твоей любви. Глаголеть бо Писание: просящему у тебе дай, толкающему отверзи, да не лишен будеши царствия небесного...».

Далее Даниил, восхваляя свой ум и книжность, создает искусную словесную мозаику из изречений и афоризмов, которые он заимствует из самых разнообразных источников: из библейских книг («Премудрость Иисуса, сына Сирахова», «Притчи» и «Премудрость Соломона», «Песнь песней», книга Иова, Псалтирь и Евангелие), из «Повести об Акире Премудром», из сборника изречений «Пчела», из «Стословца» патриарха Геннадия, из разных «Слов о злых женах», из русских летописей. Он действительно демонстрирует блистательную начитанность. Многие заимствованные у других авторов мысли Даниил цитирует на память и при этом переплетает их с народными поговорками и пословицами (например: «Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Бело озеро, а мне чернее смолы; кому Лаче озеро много плача исполнено»).

Надеясь на добросердечие и сострадание князя, Даниил просит его: «Княже, мой господине! Помяни мя во княжении своем!». Все, кто окружает князя, пишет Даниил, как солнцем, согреты его милостью; только он один подобен траве, растущей в тени, над которой не сияет солнце и которую не поливает дождь; и днем и ночью он отлучён от света княжеских очей. Все питаются, как от источника, от обилия пищи в княжеском дому; только он один жаждет милости князя, как олень источника водного. Даниил уподобляет себя сухому дереву, которое стоит «при пути» и посекается проходящими мимо: его все обижают, ибо он не огражден страхом грозы княжеской, как твердой оградой.

Далее следуют первые, пока ещё в общей форме выраженные заявления социального протеста, восходящие к книге «Премудрость Иисуса, сына Сирахова»: «Княже мои, господине! Богат муж везде знаем есть и в чюжем граде; а убог муж и во своем граде неведом ходит. Богат муж возглаголет — вси молчат и слово его до облак вознесут; а убог мужь возглаголет, то вси на него воскликнут. Их же бо ризы светлы, техъ и речи честны». Даниил при этом призывает князя не обращать внимание на его внешний облик, а присмотреться к его внутренним качествам: «Аз бо есмь одеянием скуден, но разумом обилен; юн возраст имыи, но стар смысл вложих во нь. И бых паря мыслию своею, аки орел по воздуху». Даниил и в других местах послания говорит о своей мудрости: «Аще есмь не мудр, но в премудрых ризу облачихся, а смысленных сапоги носил есмь».

Дабы расположить к себе князя, Даниил не скупится на лесть, растачает хвалы ему словами, заимстованными из «Песни песней»: «...глас твои сладок, и уста твоя мед истачают, и образ твои красен; послания твоя яко рай с плодом; руце твои исполнены яко от злата аравийска; ланиты твоя яко сосуд араматы; гортань твой яко крин, капля миро, милость твою; вид твой яко ливан избран; очи твои яко источник воды живы; чрево твое яко стог пшеничен, иже многи напитая; слава твоя превозносит главу мою, и бысть выя в буести, аки фарсис в монисте». От похвал Даниил вновь переходит к прошениям, изображая отношения между собой и князем в идиллически-сентиментальных тонах: «Не зри на мя, аки волк на агнца, — говорит он, — но зри на мя, яко мати на младенца!». Он заклинает князя быть щедрым по отношению к убогим, ибо сказано: «Просящему у тебя дай, толкущему отверзи...».

Даниил откровенно признается князю, что он не слишком храбр на рати, зато он в словах крепок. Но ведь, по его мнению, умный советник куда полезнее для князя, нежели храбрый и глупый воин. Эта мысль иллюстрируется далее рядом цитат и изречений на тему преимущества умных советников перед храбрыми, но не богатыми умом воинами.

Даниил сообщает, что до сих пор служил у бояр и при этом испытал немало «зла» от них. Больше он не хочет находиться от них в зависимости. Он хочет служить князю. «Лучше бы нога своя видети в лыченици (в лапте) в дому твоем, нежели в червлене сапозе на боярстем дворе; лучше бы ми в дерюзе служите тебе, нежели в багрянице в боярстем дворе. Не лепо у свинии в ноздрех рясы (бахрома) златы, тако на холопе порты дороги. Аще бо были котлу во ушию златы кольца, но дну его не избыти черности и жжения; тако же и холопу: аще бо паче меры горделив был и буяв, но укору ему своего не избыти, холопья имени. Лучше бы ми вода пити в дому твоем, нежели мед пити в боярстем дворе; лучше бы ми воробей испечен приимати от руки твоея, нежели боранье плече от государей злых».

Даниил говорит, что некогда был богат, и тогда многие дружили с ним. А теперь он в беде, и прежние друзья отвернулись от него, либо притворно сочувствуют ему, смеясь над ним в сердце. Свои жалобы он сопровождает просительными обращениями к князю: «Избави мя, господине, от нищеты, аки птицу от кляпцы (силков), и исторгни мя от скудности моея, яко серну от тенета, аки утя, носимо в когтях у сокола» или: «Насыщаяся многоразличными брашны, помяни мя, сух хлеб ядущаго; веселяся сладким питием, облачаяся в красоту риз твоих, помяни мя, в неизпраннем (немытом) вретищи лежаща; на мягкой постели помяни мя, под единым рубом (рубищем) лежащего, зимою умирающаго, каплями дождевыми, яко стрелами, пронизаема». Иногда образная риторика этих обращений достигает искусственной напыщенности и витиеватости: «Обрати тучю милости твоея на землю худости моея!» или «Но обаче послушай гласа моего и постави сосуд сердечный под потоком языка моего, да ти накаплет сладости словесныя паче вод араматских».

Даниил уверен, что князь не останется глух к его просьбе, ибо князь благ и мудр: «Орел птица царь надо всеми птицами, а осетр над рыбами, а лев над зверми, а ты, княже, над переславцы. Лев рыкнет, кто не устрашится? а ты, княже, речиши, кто не убоится? Яко же бо змий страшен свистанием своим, тако и ты, княже наш, грозен множеством вой. Злато красота женам, а ты, княже, людем своим. Тело крепится жилами, а мы, княже, твоею державою».

Даниил предполагает далее, что князь может посоветовать ему либо жениться на богатой невесте и тем самым изменить свои материальные обстоятельства; либо уйти в монастырь. Но ни тот, ни другой варианты поправить свое положение ему не подходят. Мысль о женитьбе приводит Даниила в ужас, ибо он даже не допускает, что жена может оказаться хорошей и в связи с этим пускается в рассуждения о злых женах. «Лутче бо ми трясцею болети: трясца бо, потрясчи, пустить, а зла жена и до смерти сушит». Перспектива оказаться в зависимости от собственной жены отнюдь не улыбается Даниилу, ибо «Глаголет бо ся в мирских притчах: ни птица во птицах сычь; ни в зверех зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в скотех коза; ни холоп в холопех, хто у холопа работает; ни муж в мужех, кто жены слушает, ни работа в работех под женами повозничати». Тему о злых женах он развивает духе средневековых представлений: «Что есть жена зла? Гостинница неуповаема, кощунница бесовская, мирской мятеж, ослепление уму, начальница всякой злобе, поборница греху, засада от спасения». По мнению Даниила, женщина совершенно недостойна того, чтобы ради нее жертвовать своей свободой: «Лутче есть во утле лодие ездити, нежели злой жене тайны своея поведати: утла лодиа порты помочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лутче камень долбити, нежели злую жену учити; железо уваришь, а злой жены не научишь».

Уход в монастырь также не устраивает Даниила. Он критичен по отношению к монашеству, требователен к себе формальное восприятие ангельского образа для него не допустимо: «Лучши ми есть тако скончати живот свой, нежели, восприимши ангелский образ, Богу солгати. Лжи бо, рече, мирови, а не Богу: Богу нельзя солгати, ни вышним играти. Мнози бо, отшедше мира сего во иноческая, и паки возвращаются на мирское житие, аки пес на своя блевотины, и на мирское гонение; обидят села и домы славных мира сего, яко пси ласкосердии. Иде же брацы и пирове, ту чернецы и черницы и беззаконие: ангелский имея на себе образ, а блудной нрав; святителский имея на себе сан, а обычаем похабен».

Без достаточной связи с предыдущим Даниил далее отмечает, что милостью господ пользуются даже их слуги, которые лишь своей физической ловкостью способны увеселять их. Заканчивается послание пожеланием князю удачи во всех его делах, особенно ввиду грозящего ему нашествия иноплеменников.

Что же представляет собой «Моление» в контексте древнерусской литературной традиции? Как давно замечено, это произведение есть причудливая мозаика риторических формул, юмористических реплик, народных изречений; сплав иронии, сарказма и самонасмешки, направленный лишь к одной цели — вернуть себе благорасположение господина. В этом отношении «Моление» является редчайшим документом светской культуры. Других, подобных ему древнерусских сочинений, мы не знаем. Возможно, потому, что весь литературный процесс в Древней Руси вплоть до XVII века подчинен был, прежде всего, интересам Церкви.

Однако науке известны западные и византийские литературные аналоги «Моления», например, просительные послания-поэмы византийских хронистов XII в. Михаила Глики и Фёдора Птохопродрома, просительная элегия монаха IX в. Эрмольда, отправленная им из заточения сыну Людовика Благочестивого, «Пословицы» некоего итальянского заточника XIII в. в Бари и др. Авторы этих произведений так же в остроумной форме, с помощью пословиц (гном, афоризмов), вымаливают себе прощение за проступок, приведший их в тюрьму или навлекший на них другие несчастья. Однако отличие этих гномических текстов состоит в совершенно светском характере их стиля, тогда как древнерусское «Моление» Даниила Заточника пронизано светом церковной культуры — цитатами из Священного Писания и других памятников христианской книжности. Таким образом, никак нельзя говорить о прямой литературной зависимости автора «Моления» от указанных литературных аналогов.

Замечательна стилистика Даниила, его речь насыщена примерами, поясняющими его мысли, перемежается пословицами, афоризмами, подходящими к случаю цитатами и одновременно «мирскими притчами», то есть простонародными выражениями. Подобный строй текста позволяет думать о том, что «Моление» было создано как сборник нравоучений, для которого форма послания была лишь литературным приемом компилятора. Вместе с тем манера изъясняться «готовыми формулами» вполне характерна именно для книжного человека средних веков. Книжность автора сказалась в ритмической организации текста. Его основу составляют постоянные повторы («Княже мой, господине…»), отдельные сентенции оформлены в виде стихов с простыми рифмами и четкими ассонансами. Между прочим, указанные особенности (наличие ритма и чередования рифм и созвучий) сближают «Моление» с народной поэтической традицией. Таким образом, это произведение родилось как сплав книжной и народно-поэтической культур.

Своеобразно «Моление» и своим отношением к человеческой личности. Вообще в этом произведении, как ни в каком другом памятнике древнерусской литературы, очень сильно проявилось личностное начало автора. Ирония над самим собой и непомерные похвалы князю, шутовство и попрошайничество обличают оскорбленное человеческое достоинство Даниила, для которого наивысшим значением в жизни общества имела лишь сила интеллекта, мало кем ценимая в этом самом обществе. Примечательна в связи с этим его мысль о том, что, несмотря на все могущество князя, его деяния всегда оказываются зависимыми от ближайших советников: «Не корабль топит человека, но ветр. Тако же и ты, княже, не сам владееши, в печаль введут тя думцы твои. Не огнь творить разжение железу, но надмение мешное». Поэтому князю и надлежит окружить себя мудрыми и преданными советниками независимо от их социального или имущественного положения. Размышляя в связи с этим о личности Даниила, исследователи относили его к числу древнерусских интеллигентов, остро ощущающих недуги своего времени.

Как писал В. Г. Белинский: «Кто бы ни был Даниил Заточник,- можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит, снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить, словом одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и холят, а потом сживают со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить» (Русская народная поэзия — Полн. собр. соч. Т. V. М., 1954. С. 351).

Источники:

«Моление» Даниила Заточника — Кириллин В. М.

Даниил Заточник “Моление” (начало XIII века)

Википедия

Большая биографическая энциклопедия (2009г.) Даниил Заточник

Человек, вернувний язык онемевшей цивилизации

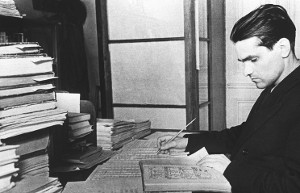

Это ленинградский лингвист, тогда — студент исторического факультета МГУ Юрий Кнорозов, специалист по древним языкам. Он разбирал музейные экспонаты, пострадавшие от недавней страшной войны, а в свободное время изучал странные рисунки древних индейцев майя. В 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.

Это ленинградский лингвист, тогда — студент исторического факультета МГУ Юрий Кнорозов, специалист по древним языкам. Он разбирал музейные экспонаты, пострадавшие от недавней страшной войны, а в свободное время изучал странные рисунки древних индейцев майя. В 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.

Разгадать загадку письменности американских индейцев майя пытались многие. К несчастью, Диего де Ланда, второй епископ Юкатана, руководствуясь догматами веры, сжег практически все рукописные книги майя. После себя он оставил рукопись «Сообщение о делах в Юкатане», написанную им в 1566 году и содержащую много важных сведений о цивилизации майя. Брассёр де Бурбур обнаружил в 1862 году в архивах Мадрида книгу де Ланды и опубликовал её. Именно эту книгу, и ещё «Кодексы майя», изданную в Гватемале, использовал Юрий в работе по изучению письменности майя. Эти две старые книги найдены им среди других книг, уцелевших от войны.

Показать

Кнорозов опубликовал статью, в которой обосновал идею, что каждому иероглифу индеёцев майя соответствует не предмет или буква, а отдельному слову или слогу, и их можно читать вслух. Их звучание можно сопоставить с языком современные майя. Помогло расшифровке и то, что Юрий знал слово «какао»: на фреске майя индеец держал чашку с какао, подписанную иероглифами.

К Юрию Валентиновичу пришло мировое признание: в России он получил Государственную премию, президент Гватемалы пригласил его посетить земли древних индейцев и вручил Большую золотую медаль, а президент Мексики наградил русского учёного серебряным орденом Ацтекского орла — высшей наградой для иностранцев.

Благодаря труду Кнорозова мы многое узнали о быте людей, живших тысячелетия назад. Юрий Кнорозов сумел восстановить их место в истории мира. Сегодня, 11 марта 2018 года, в столице мексиканского штата Юкатан Мериде в честь Юрия Кнорозова установят памятник. Это второй мексиканский памятник Кнорозову, первый открыли в 2012 году в Канкуне.

Прочтённые книги — 10.03.2018

Прочёл первые две сказки трилогии

«Геносказка» — К. С. Соловьев

«Геносказка» — К. С. Соловьев

Добро пожаловать в мир сбывшихся кошмаров противников ГМО

Показать

В детстве, когда мне ещё снились сны, иногда они были кошмарны. Причём кошмары эти были не так уж пугающи их при анализе днём, со взгляда, так сказать, назад, в ночь... Но, как сейчас помню, все они были объединены одной общей деталью — они выглядели очень реально. Их детали были очень чётко прорисованы, слегка подретушеваные нюансы — и гулкая, сочная, сказочно реальная визуализация, искажающая грани реальности до абсурда. Вот эти сны-кошмары мне и напомнили произведения Константина Сергеевича. Мастерством визуализации задумки, лихими параллелями и хитрыми интерпретациями старых, переживших многих сказок, наполнением их новым, пугающим и одновременно притягательным содержанием. Сделать такую вытяжку из сюжетов, смешать фантастику и фэнтези в определенных пропорциях, все взболтать и поместить в среду из отличного, прямо-таки графичного языка не каждый сможет, и тот, что сумел — точно мастер.

Век назад советское правительство переехало в Москву

Сто лет назад Москва опять стала столицей страны. 11 марта 1918 года три эшелона с высокопоставленными руководителями Советской России прибыли из Петрограда в Москву.

Сто лет назад Москва опять стала столицей страны. 11 марта 1918 года три эшелона с высокопоставленными руководителями Советской России прибыли из Петрограда в Москву.

Решение о переносе столицы имело (как и любое другое историческое событие) свои плюсы и минусы. Москва была отдалена от морских торговых путей, от европейских стран, а Петербург был не столько даже окном, сколько воротами в Европу. Его местоположение предопределило развитие российской культуры на двести лет вперед.

Показать

Что же до минусов — город был удален от остальной «материковой» России и находился не в центре, был открыт для внезапного нападения. События начала XIX века (Наполеоновские войны) и второй его половины (Крымская война), когда в столице ожидали неприятеля, показали эту уязвимость.

Неблагоприятное развитие событий на фронтах Первой мировой и революции привели к тому, что в начале марта 1918 года немецкая армия оказалась в непосредственной близости от Петрограда, поэтому остро встал вопрос об эвакуации советского правительства из «колыбели революции». Вначале считалось, что пребывание в Москве государственных органов власти будет временным явлением.

Инициатива переноса столицы принадлежит, по всей вероятности, управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу. Вопрос об эвакуации обсуждали на заседании Совета народных комиссаров в ночь с 24 на 25 февраля в условиях строжайшей конспирации . Владимир Ленин, как председатель СНК, из трех вариантов выбрал Московский Кремль как новое место для Совнаркома и Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). В первую очередь были эвакуированы Экспедиция заготовления государственных бумаг, иностранные посольства, золотой запас. Всего переехали порядка нескольких тысяч человек.

Решение о переносе столицы вызвало неоднозначную реакцию в массах. Например, противником эвакуации был председатель Петросовета Зиновьев. Ведь несколькими месяцами ранее, когда правительство Керенского в аналогичных условиях начало планировать «разгрузку» Петрограда, большевики во главе с председателем Петросовета Троцким резко раскритиковали эти планы, как показывающие намерение буржуазии «сдать красный Питер немцам»; 6 октября 1917 года пробольшевистская солдатская секция Петросовета назвала планы эвакуации Временного правительства в Москву «дезертирством с ответственного боевого поста».

Эвакуация проходила с платформы Николаевского (теперь Московского) вокзала, были поданы три спецсостава, которые должны были отправиться друг за другом, с остановками только для загрузки угля и воды. Первым шел поезд с членами ВЦИК, затем — Совнарком, замыкающий — Комиссариат путей сообщения. Впрочем, были и другие поезда, пассажиры которых занимали должности поскромнее. Однако их точное количество неизвестно, так как для конспирации отправка некоторых эшелонов даже не фиксировалась документально. Традиционно — правительство опубликовало заявление о беспочвенности слухов о своем переезде. Параллельно была пущена последняя дезинформация, что переезд якобы должен пройти днём позднее, 12 марта. При этом вскоре после опровержения слухов была запущена дезинформация о планируемом переезде в Нижний Новгород. Впоследствии на показательных судебных процессах над эсерами появлялась информация о том, что они, предположительно, планировали осуществить теракт на путях следования правительственных составов, однако были сбиты с толку противоречивыми сообщениями.

Ленин с семьей покинул Смольный в 21.30 10 марта. Сразу прибыл на Цветочную площадь: его встретили и, освещая фонариками путь, проводили до специального салон-вагона. В 10 вечера в абсолютной темноте с выключенным освещением поезд взял курс на Москву. Конспирацию, правда, нарушили уже через несколько минут: по личной просьбе вождя свет в салон-вагоне был включен за плотно задернутыми шторами. Впрочем, читал Ленин недолго — через два часа он отправился спать.

За ночь поезд прошел куда меньше, чем предполагалось, — помешал вклинившийся товарняк с солдатами и матросами, возвращавшимися с фронта. К утру вместо Твери поезд был еще только в Вишере. На этой станции и произошел довольно неприятный эпизод. Морозным утром товарняк с разоруженными матросами и спецпоезд оказались друг напротив друга. Бонч-Бруевич вспоминал, что, не зная, чего ожидать от матросов, «отдал распоряжение на всякий случай выкатить пулеметы. В матросском поезде сразу заметили пулеметы и стали выскакивать из вагонов и прятаться по ту сторону поезда». Загнать их обратно стоило больших трудов. Товарняк отправили на запасной путь. Ленин в это время спал.

На следующий день после прихода эшелонов в Москву, 12 марта, Ленин распорядился слать письма правительству по адресу: «Москва. Совет народных комиссаров». Уточнение «Кремль» стали приписывать позже.

По воспоминаниям дежурного адъютанта комендатуры Кремля Ю. П. Малиновского, «Москва сохранила старый облик: в ней было мало зданий, годных для правительственных учреждений, многие ведомства размещали в жилых помещениях — в дворянских и купеческих особняках». Ленин с семьей поселился в гостинице «Националь» (переименованной в «Первый дом Советов»). А позднее — до окончания работ в Кремле — переехал в две комнаты на втором этаже Кавалерского корпуса (здание за Манежем).

Для постоянной работы ВЦИК и СНК определили здание бывшего Сената в Кремле. Там же устроили и квартиру вождя — в комнатах, которые ранее занимали сторожа. Все остальные помещения Кремля Ленин использовать не разрешил из-за их культурной и исторической ценности.

Для обеспечения безопасности руководства страны провели реорганизацию комендатуры Кремля: 11 марта вместо И. П. Петрякова назначили прибывшего из Петрограда Л. М. Стрижака, а 21 марта его на этом посту сменил бывший комендант Смольного П. Д. Мальков. Охрана Кремля была поручена латышским стрелкам, а обеспечение безопасности членов правительства возложили на Первые московские пулеметные курсы.

Чем обернулся переезд для Петрограда? Не зря был против него Зиновьев, руководитель петроградской партийной организации. Город отошел на второй план. Оставаясь «колыбелью трех революций», своеобразной «Меккой большевизма», он, постепенно превращался в «великий город с областной судьбой». По большому счету переезд столицы — это символическое событие, завершившее целый период в истории нашей страны — петербургский.

16 марта 1918 года на последнем заседании IV Чрезвычайного съезда Советов переезд руководства страны был узаконен. Столица переместилась в Москву.

Прочтённые книги — 03.03.2018

Прочёл монографию

«Города-государства Древней Руси» — И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко

«Города-государства Древней Руси» — И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко

Монография посвящена проблеме формирования городов-государств Древней Руси. В ней рассмотрены вопросы, связанные с историей возникновения русских городов и их социально-политической ролью от второй половины IX до начала XIII вв. В центре исследования находится история городских общин, приобретение ими государственного характера. Книга интересная, но немного «сильно научная»...

405 лет основания дома Романовых

Я, конечно, не оголтелый монархист, но в последнее время стал интересоваться историей своего Отечества. Поэтому памятные даты из истории России интересуют меня, заставляя читать о них, восстанавливать прошедшие события, выстраивая причинно-следственные связи. Сегодня, 3 марта 2018 года — годовщина одного из знаменательных событий, ставшего важной вехой в истории русского государства.

Я, конечно, не оголтелый монархист, но в последнее время стал интересоваться историей своего Отечества. Поэтому памятные даты из истории России интересуют меня, заставляя читать о них, восстанавливать прошедшие события, выстраивая причинно-следственные связи. Сегодня, 3 марта 2018 года — годовщина одного из знаменательных событий, ставшего важной вехой в истории русского государства.

3 марта (21 февраля) 1613 года основана монархическая династия Романовых, давшей стране пять царей: Михаила Фёдоровича, его сына Алексея Михайловича, и трёх его сыновей — Фёдора Алексеевича, Ивана V и Петра I, принявшего в 1721 году императорский титул.

Показать

Зарождение династии Романовых происходило в тяжёлое время, время непростых событий. Страна, оправлявшаяся от последствий Опричнины, содрогнулась от новых ударов судьбы, целого комплекса негативных внутри- и внешнеполитических событий: стихийных бедствий, войн и гражданских беспорядков, тяжелейшего государственно-политического и социально-экономического кризисов. Прервалась династия Рюриковичей; бояре стали бороться за усиление своего политического влияния, конкурируя друг с другом и державной властью и «лоббируя» выгодные им коалиции; войны Ивана Грозного и последующие с поляками и шведами потребовали расхода значительных «фондов» и ресурсов; неурожай и голод 1601‒1603 годов нанёс страшный удар но населению. Обострились глубокие социальные противоречия: Семибоярщина, тяжёлый вал польской интервенции, предательства и беспредел власть имущих, взвинчивание цен, разбои, грабежи и насилие на дорогах, общее ухудшение социальных условий, межрелигиозные противоречия — всё это послужило предпосылкой для нарастания недовольства, подорвало уважение к власти и закону.

Сама власть была представлена весьма неравномерно — государство, представляющее из себя конгломерат удельных княжеств, набор конкурирующих городов-государств и волостей, подверглось интервенции со стороны польско-литовских войск, дошедших до столицы. Годуновы, Шуйские, Лжедмитрии — всех перемолола мельница военных и социальных потрясений, и лишь благодаря начавшемуся подъёму национально-освободительного движения, возглавленному Ляпуновым, Трубецким, Заруцким, Мининым, Пожарским в ноябре 1612 года закончилась Смута — междоусобица, нанесшая немалый экономический и военный урон русскому государству. Поляки были изгнаны из Москвы, ликвидирована угроза католической унии и владычества польской короны.

Теперь требовалось укрепить пошатнувшуюся государственность, преодолеть «кризис власти». Поэтому князь Пожарский рассылал грамоты о сборе на Земский собор для решения вопроса, кому быть новым русским царём. В то время в истерзанной Москве единственное здание способно было вместить всех «делегатов» — Успенский собор в Кремле. «Парламентское заседание» происходило именно там.

Спектр мнений о подходящей кандидатуре был необычайно широк. Были мнения, что на русский престол нужно посадить сына короля Речи Посполитой Сигизмунда III Владислава или сына шведского короля герцога Сёдерманландского Карла-Филиппа (при условии, что новый царь примет православие). Другие считали идеальными кандидатами в цари князей Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Дмитрия Михайловича Пожарского, некоторые предлагали даже английского короля Якова I. Звучали также фамилии весьма влиятельных боярских и княжеских родов — Голицыны, Воротынские, Шуйские, Годуновы.

Но Собор избрал на царство, пожалуй, самого скромного из всех кандидатов — молодого боярского сына Михаила Романова. Видимо, сыграло свою роль то, что Михаил был связан родственными узами с династией Рюриковичей (он приходился двоюродным племянником сыну Ивана Грозного). Кроме того, отец Михаила, Фёдор Никитич, имен весьма большой политический вес и влияние в религиозной среде (к тому времени — митрополит, ставший в будущем главой Русской православной церкви патриархом Филаретом).

Дискуссии на Соборе продолжались более месяца. Молодой Михаил Романов оказался самой компромиссной для большинства кандидатурой, за Михаила Романова голосовали дважды — первое голосование признали недействительным «из-за отсутствия кворума». Через две недели, 3 марта (21 февраля по старому стилю) 1613 года Земский собор избрал на царство первого из династии Романовых — Михаила Фёдоровича. Сам Михаил Романов в те дни находился под Костромой. Послы от Земского собора прибудут к нему только через десять дней.

Документальное подтверждение избрания («Утверждённая грамота Земского собора») подписано всеми грамотными участниками, всего 230 подписей (общая численность участников, по разным оценкам, составляла от 700 до 1500 человек), и скреплено печатями участвовавших в Соборе представителей духовенства. Отныне Смута была официально завершена, российский престол перестал пустовать. Начиналась новая эпоха в истории России.

Михаил Федорович, прозванный в народе Кротким, правил вместе со своим отцом — патриархом Филаретом с 1613 по 1645 год. За это время он увеличил авторитет и значение царской власти, отодвинув в сторону от государственных дел боярскую Думу и Земский Собор, ввёл новую систему управления — воеводскую, восстановил систему приказов, предпринял попытку создания регулярной армии. проводил в жизнь мирную внешнеполитическую позицию, заключив «Вечный мир» со Швецией в 1617 году, Деулинское перемирие в 1618 году и Поляновский мирный договор в 1634 году. В период правления Михаила установлен 15-летний срок сыска беглых.

Михаилу Романову досталась страна, наполненная оккупантами, мятежниками и бандами разбойников. Остро ощущались последствия Смуты, повсеместно бесчинствовали шайки грабителей и жуликов, махрово расцвёл чиновнический произвол, внутренняя политика страны нуждалась в масштабных изменениях. Но за время правления благодаря грамотному подходу в управлении страной Михаил Фёдорович Романов сумел справиться с ситуацией. С шайками разбойников велась беспощадная война, не признавший утверждение Михаила Фёдоровича на престоле главарь атаманской «оппозиции» Иван Заруцкий был взят в плен и казнён. На Руси провели перепись населения для установления точных размеров налоговых соборов. Сама система налогообложения была пересмотрена.

Династия Романовых дала стране выдающихся монархов, способствовавших укреплению, росту и развитию страны — в их перечне присоединивший Украину сын первого царя Алексей Михайлович, присоединивший Прибалтику великий реформатор Пётр I, присоединившая Новороссию и Крым Екатерина II, победитель всей наполеоновской Европы Александр I. Вспоминая их, понимаешь, что решение Земского собора 3 марта 1613 года — это одна из великих исторических побед России.

Хитрости BASH и тонкости его настройки

BASH (bourne again shell) — командная среда, используемая по умолчанию во многих современных Linux-дистрибутивах. Если используется ОС из семейства Linux, то, скорее всего, используется и bash. Ниже приведены команды, опции настройки и разные трюки, придающие пользователю терминала более комфортную среду для работы (в BASH).

BASH (bourne again shell) — командная среда, используемая по умолчанию во многих современных Linux-дистрибутивах. Если используется ОС из семейства Linux, то, скорее всего, используется и bash. Ниже приведены команды, опции настройки и разные трюки, придающие пользователю терминала более комфортную среду для работы (в BASH).

Показать

Настройка автодополнения и поиска в ~/.inputrc |

Для одинарного нажатия Tab при автодополнении в ~/.inputrc (или в /etc/inputrc для всех пользователей)

set show-all-if-ambiguous On

Вывод по клавишам ↑ и ↓ из истории только тех команд, которые начинаются с уже набранных букв

"\e[A": history-search-backward "\e[B": history-search-forward

Тонкости настройки ~/.bashrc |

Для записи истории команд сразу, а не только при выходе из шела, необходимо добавить

shopt -s histappend export PROMPT_COMMAND="history -a"

Для запрета записи дубликатов команд в историю

export HISTCONTROL="ignoredups"

Можно запретить логирование определённых команд

export HISTIGNORE="ls:[bf]g:exit"

Список исключений — через двоеточие, можно использовать шаблоны.

Эвристическое исправление ошибок а именах директорий

shopt -s cdspell

Звуковой сигнал при запуске оболочки

export PROMPT_COMMAND="echo -ne '\a'"

можно использовать по разнному, например — включить мигание окна KiTTY.

Для того, чтобы не разрывать многострочные команды, используется

shopt -s cmdhist

Если вписать

export HISTTIMEFORMAT='%d %h %Y %H:%M:%S '

то в истории будут записаны дата и время выполнения команды.

Использование регистронезависимых масок файлов

shopt -s nocaseglob

Тогда, к примеру

ls *.jpg

выведет не только *.jpg, но и *.JPG.

Хитрости BASH |

Возврат в предыдущую директорию

cd -

При нажатии ESC и сразу за этим . (в терминологии *nix — Meta .) в строку подставится последний использованный объект. Например, если первой строкой набрано

ls /home/smbdy/logs

во второй наберите

rm ESC .

получите

rm /home/smbdy/logs

Реализация ввода пользовательского пароля с проверкой:

echo -n "Пользователь: " read username echo -n "Пароль: " read -s password echo -en "\nПовторите пароль: " read -s password2 && echo -e "\n" if [ "$password" != "$password2" ]; then echo -e "Пароли не совпадают.\nЗавершение работы." && exit 1 fi echo -n "Всё верно, $username. Продолжаем." && echo -e "\n"

Копирование config.cfg в config.cfg-old

cp config.cfg{,-old}

Узнать, какой шел запущен

echo $0

Строка вида ^строка1^строка2 запустит предыдущую команду с заменой строки1 на строку2

$ ehco foo bar baz bash: ehco: command not found $ ^ehco^echo foo bar baz

Переименование файла в такой-же, но с префиксом

mv long-file-name.txt prefix-!#^

Например, команда

mv file-with-long-name-typed-with-tab-completion.txt old-!#^

переименует ’file-with-long-name-typed-with-tab-completion.txt’ в файл с именем ’old-file-with-long-name-typed-with-tab-completion.txt’.

Функция быстрого переименования расширений

renamer() { local fn for fn in *."$1"; do mv "$fn" "${fn%.*}"."$2" done }

Пример: renamer doc txt — переименует все доки в txt’шники в текущем каталоге.

Если определить функцию command_not_found_handle (), то можно обрабатывать ситуацию «команда не найдена». До выдачи сообщения о не обнаруженной команде bash поместит в $1 введенную строку и выполнит код этой функции. При этом, если функция возвращает код завершения 127, то сообщение о ненайденной команде будет выведено на экран.

Для добавления алиаса с автоприменением определяем новый алиас в ~/.bash_aliases

alias editalias=’edit ~/.bash_aliases && source ~/.bash_aliases’

Имейте в виду, что для работы алиасов из этого файла он должен быть явно включён в вашем ~/.bashrc:

[ -f ~/.bash_aliases ] && source ~/.bash_aliases

|

Четыре полярника и собака

Дрейфующая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1», «СП», «СП-1») начала работу 21 мая 1937 года. Пять самолетов полярной воздушной экспедиции Академии наук СССР доставили ученых на льдину. Официальное открытие «СП-1» состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят флаг СССР.

Дрейфующая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1», «СП», «СП-1») начала работу 21 мая 1937 года. Пять самолетов полярной воздушной экспедиции Академии наук СССР доставили ученых на льдину. Официальное открытие «СП-1» состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят флаг СССР.

Сотрудники — гидролог Петр Петрович Ширшов, геофизик-астроном Евгений Константинович Федоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель, во главе с Иваном Дмитриевичем Папаниным — жили и работали в палатке, изучая Северный полюс. Размер льдины, на которой располагалась станция, был 3x5 км, толщина 3 м. Каждый месяц в Москву отправлялись отчёты о проделанной научной работе. Каждый день был полон новых открытий. Дрейф льдины давал возможность странствовать в районе Северного полюса. Созданная в районе Северного полюса, станция «СП» через 9 месяцев дрейфа на юг была вынесена в Гренландское море. Льдина проплыла более 2000 км.

Через 274 дня от льдины остался обломок шириной около 30 метров. Экспедицию было решено эвакуировать.

19 февраля 1938 года отважных исследователей сняли с льдины ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». В марте полярники представили Общему собранию Академии наук СССР в Ленинграде результаты научных исследований, которые были высоко оценены научным сообществом. Научному составу экспедиции были присвоены учёные степени. Иван Дмитриевич Папанин и Эрнест Теодорович Кренкель получили звания докторов географических наук.

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP «Землетресения в Крыму» — В. В. Коркош

«Землетресения в Крыму» — В. В. Коркош «Охота на Снарка» — Льюис Кэрролл

«Охота на Снарка» — Льюис Кэрролл