А. С. Пушкин об Александре I

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

30 лет назад

30 лет назад  Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива  Slackware Linux, оказавшего влияние на многие проекты и являющимся старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Наиболее известным ответвлением является

Slackware Linux, оказавшего влияние на многие проекты и являющимся старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Наиболее известным ответвлением является  SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить

SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить  Salix,

Salix,  Slax,

Slax,  Slackel,

Slackel,  Porteus,

Porteus,  Zenwalk и

Zenwalk и  Absolute Linux.

Absolute Linux.

Первый выпуск Slackware был основан на ядре Linux 0.99pl10 и собран с использованием gcc 2.4.5. Графическое окружение было построено с использованием  XFree-86 1.3 и оконного менеджера

XFree-86 1.3 и оконного менеджера  Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 (

Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 ( Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а

Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а  Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который спустя 30 лет по-прежнему остаётся лидером и основным разработчиком проекта. Кроме того, несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

Мир! Труд! Май!

На Генеральной конференции по мерам и весам принято решение как минимум начиная с 2035 года приостановить периодическую синхронизацию эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли. Из-за неоднородности вращения Земли астрономические часы немного отстают от эталонных и для синхронизации точного времени начиная c 1972 года атомные часы раз в несколько лет приостанавливались на одну секунду, как только разница между эталонным и астрономическим временем достигала 0.9 секунд (последняя подобная корректировка была 8 лет назад). С 2035 года синхронизация будет прекращена и разница между мировым координированным временем (UTC) и астрономическим временем (UT1, среднее солнечное время) будет накапливаться.

Показать

Вопрос прекращения добавления лишней секунды обсуждался в Международном бюро мер и весов с 2005 года, но решение постоянно откладывалось. В долгосрочной перспективе вращательное движение Земли постепенно замедляется из-за влияния притяжения Луны и интервалы между проведением синхронизации со временем уменьшаются, например, при сохранении динамики через 2000 лет новую секунду пришлось бы добавлять каждый месяц. Отклонения параметров вращения Земли носят случайный характер и их изменение, наблюдаемое последние несколько лет, может привести к необходимости не добавления, а вычитания лишней секунды.

В качестве альтернативы посекундной синхронизации рассматривается возможность проведения синхронизации при накоплении изменений на 1 минуту или 1 час, что потребует корректировки времени раз в несколько веков. Окончательное решение о методе дальнейшей синхронизации планируется принять до 2026 года.

Решение о приостановке посекундной синхронизации обусловлено многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем, что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда. В 2012 году подобная синхронизация привела к массовым сбоям на серверных системах, в которых была настроена синхронизация точного времени по протоколу NTP. Из-за неготовности обработать появление лишней секунды некоторые системы зацикливались и начинали потреблять излишние ресурсы CPU. При следующей синхронизации, которая произошла в 2015 году, казалось, что печальный прошлый опыт учтён, но в ядре Linux в процессе предварительных тестов была найдена ошибка (исправлена до синхронизации), приводившая к срабатыванию некоторых таймеров на секунду раньше намеченного срока.

Так как большинство публичных NTP-серверов продолжают отдавать лишнюю секунду как есть, без её размытия на серию интервалов, каждая синхронизация эталонных часов воспринимается как непредсказуемый аврал (за время с момента прошлой синхронизации успевают забыть о проблеме и внедрить код, не учитывающий рассматриваемую особенность). Проблемы также возникают в финансовых и промышленных системах, в которых требуется точный учёт времени рабочих процессов. Примечательно, что ошибки связанные с лишней секундой всплывают не только в момент синхронизации, но и в другое время, например, ошибка в коде корректировки появления лишней секунды в GPSD привела в октябре 2021 года к смещению времени на 1024 недели. Трудно предположить к каким аномалиям может привести не добавление, а вычитание секунды.

Интересно, что у прекращения синхронизации есть о обратная сторона, которая может повлиять на работу систем, рассчитанных на одинаковость часов UTC и UT1. Проблемы могут возникнуть в астрономических (например, при настройке телескопов) и спутниковых системах. Например, против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России, которые предложили сдвинуть приостановку на 2040 год, так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы GLONASS. Система GLONASS изначально спроектирована с учётом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют.

Источники:

https://www.nature.com/articles/d41586-022-03783-5

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58159

Ключ, которым подписываются все системные обновления, выпущенный в 2017 году, был действителен до 2 сентября 2022 года. Сегодня пользователи дистрибутива столкнулись с невозможностью штатного обновления системы через apt в связи с отсутствием действительного ключа. Разработчики дистрибутива, судя по всему, узнали о просрочке из жалобы на форуме и сгенерировали новый пакет devuan-keyring, который предлагают скачать через http (поскольку apt неработоспособен) и без каких-либо проверок сразу установить.

Показать

wget http://deb.devuan.org/devuan/pool/main/d/devuan-keyring/devuan-keyring_2022.09.04_all.deb dpkg -i devuan-keyring_2022.09.04_all.deb

Впрочем, какую-никакую проверку провести всё-таки можно, на странице пакета (по https) указан sha256-хэш deb-файла: 96c4a206e8dfdc21138ec619687ef9acf36e1524dd39190c040164f37cc3468d, который перед тем как запускать dpkg можно сравнить так:

sha256sum devuan-keyring_2022.09.04_all.deb

Старый ключ:

/etc/apt/trusted.gpg.d/devuan-keyring-2017-archive.gpg ------------------------------------------------------ pub rsa4096 2017-09-04 [SC] [просрочен с: 2022-09-03] E032 601B 7CA1 0BC3 EA53 FA81 BB23 C00C 61FC 752C uid [ просрочен ] Devuan Repository (Amprolla3 on Nemesis) <repository@devuan.org>

Новый ключ:

/etc/apt/trusted.gpg.d/devuan-keyring-2022-archive.gpg ------------------------------------------------------ pub rsa4096 2017-09-04 [SC] [ годен до: 2023-09-03] E032 601B 7CA1 0BC3 EA53 FA81 BB23 C00C 61FC 752C uid [ неизвестно ] Devuan Repository (Amprolla3 on Nemesis) <repository@devuan.org> sub rsa4096 2017-09-04 [E] [ годен до: 2023-09-03]

Несмотря на то, что, по-видимому, новый ключ легитимен, стоит отметить, что цепочка безопасного доверия ключей прервана, и пользователи вынуждены, при обновлении пакета, полагаться на https-сертификат сайта с информацией о пакетах, который может выпустить (поддельный) любая из огромного количества организаций, в том числе сомнительных, в доверенном списке браузера.

Источники:

https://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=5211

https://www.linux.org.ru/news/security/16964008

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

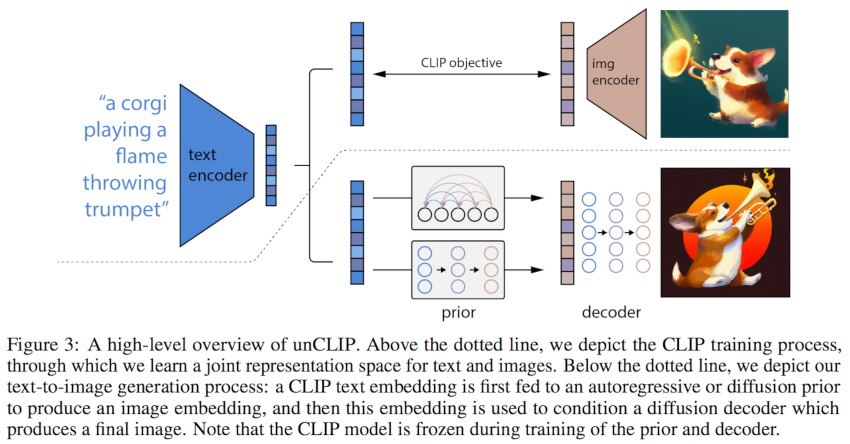

Опубликована открытая реализация системы машинного обучения DALL-E 2, предложенной компанией OpenAI и позволяющей синтезировать реалистичные изображения и картины на основании текстового описания на естественном языке, а также применять команды на естественном языке для редактирования изображений (например, добавлять, удалять или перемещать объекты на изображении). Исходные модели DALL-E 2 от компании OpenAI не публикуются, но доступна статья с подробным описанием метода. На основе имеющегося описания независимыми исследователями подготовлена альтернативная реализация, написанная на языке Python, использующая фреймворк Pytorch и распространяемая под лицензией MIT.

Показать

По сравнению с ранее опубликованной реализацией первого поколения DALL-E, новый вариант обеспечивает более точное соответствие изображения описанию, позволяет добиться большего фотореализма и даёт возможность формировать изображения в более высоких разрешениях. Система требует больших ресурсов для обучения модели, например, на обучение исходного варианта DALL-E 2 необходимо 100-200 тысяч часов вычислений на GPU, т. е. около 2-4 недель вычислений при наличии 256 GPU NVIDIA Tesla V100.

Тем же автором также началась разработка расширенного варианта — DALLE2 Video, нацеленного на синтез видео по текстовому описанию. Отдельно можно отметить развиваемый Сбербанком проект ru-dalle, с открытой реализацией первого поколения DALL-E, адаптированной для распознавания описаний на русском языке.

Источники:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57124

https://github.com/lucidrains/DALLE2-pytorch

https://arxiv.org/pdf/2204.06125.pdf

HSBC, один из крупнейших в мире международных поставщиков банковских и финансовых услуг, и метавселенная Sandbox, сегодня объявили о новом партнёрстве, «которое откроет множество возможностей для виртуальных сообществ по всему миру для взаимодействия с глобальными поставщиками финансовых услуг и спортивными сообществами в метавселенной».

HSBC, один из крупнейших в мире международных поставщиков банковских и финансовых услуг, и метавселенная Sandbox, сегодня объявили о новом партнёрстве, «которое откроет множество возможностей для виртуальных сообществ по всему миру для взаимодействия с глобальными поставщиками финансовых услуг и спортивными сообществами в метавселенной».

Показать

The Sandbox Game — это многопользовательская онлайн игра, использующая технологию блокчейна с элементами децентрализованных финансов (DeFi) и незаменяемых токенов (NFT). Sandbox — это целая игровая метавселенная, в которой игроки могут покупать и продавать «земли», создавать и реализовывать свои «активы» — NFT-токены, а также участвовать в управлении проектом, определяя вектор его дальнейшего развития. В отличие от многих игр, в The Sandbox нет заранее определенного игрового мира и заранее продуманного сценария. При этом, помимо создания и добавления своих объектов в игровой мир, пользователи могут заработать на продаже своих творений.

«Метавселенная — это то, как люди будут работать с Web3, следующим поколением Интернета, используя иммерсивные технологии, такие как дополненная реальность, виртуальная реальность и расширенная реальность» — заявил Суреш Баладжи, директор HSBC по маркетингу Азиатско-Тихоокеанский региона.

Сумма сделки не раскрывается. Интересен тот факт, что не так давно банк HSBC запрещал своим клиентам покупать акции Microstrategy (разработчика ПО, который все свои ликвидные средства инвестировала в криптовалюту) как высокорисковые, а руководители финансового гиганта неоднократно заявляли, что «крипта — это не наше».

P. S. Применительно к реалиям сегодняшнего дня и местоположению — ждите разгонов протестов в метавселенных...

Источники:

The Sandbox

iXBT

Приведу историческую речь В. М. Молотова:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел, это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Вся ответственность за это разбойничье нападение целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.

Если убрать слово «германских» (и, возможно, подсветить «фашистских») — аллюзия на наши дни всё полнее и полнее.

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о досрочном отзыве около двух миллионов TLS-сертификатов, что составляет около 1% от всех активных сертификатов данного удостоверяющего центра. Отзыв сертификатов инициирован из-за выявления несоответствия требованиям спецификации в применяемом в Let’s Encrypt коде с реализацией расширения TLS-ALPN-01 (RFC 7301, Application-Layer Protocol Negotiation). Несоответствие было связано с отсутствием некоторых проверок, выполняемых в процессе согласования соединений на базе TLS-расширения ALPN, применяемого в HTTP/2. Детальная информация об инциденте будет опубликована после завершения отзыва проблемных сертификатов.

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о досрочном отзыве около двух миллионов TLS-сертификатов, что составляет около 1% от всех активных сертификатов данного удостоверяющего центра. Отзыв сертификатов инициирован из-за выявления несоответствия требованиям спецификации в применяемом в Let’s Encrypt коде с реализацией расширения TLS-ALPN-01 (RFC 7301, Application-Layer Protocol Negotiation). Несоответствие было связано с отсутствием некоторых проверок, выполняемых в процессе согласования соединений на базе TLS-расширения ALPN, применяемого в HTTP/2. Детальная информация об инциденте будет опубликована после завершения отзыва проблемных сертификатов.

Показать

Соответствующие уведомления о необходимости обновления сертификатов отправлены на email. Пользователей, применяющих для получения сертификата инструментарии Certbot и dehydrated, при использовании настроек по умолчанию проблема не затронула. Метод TLS-ALPN-01 поддерживается в пакетах Caddy, Traefik, apache mod_md и autocert. Проверить корректность своих сертификатов можно через поиск идентификаторов, серийных номеров или доменов в списке проблемных сертификатов.

Так как изменения затрагивают поведение при проверке методом TLS-ALPN-01, для продолжения работы может требоваться обновление ACME-клиента или изменение настроек (Caddy, bitnami/bn-cert, autocert, apache mod_md, Traefik). Изменения сводятся к использованию версий TLS не ниже 1.2 (клиенты теперь не смогут использовать TLS 1.1) и прекращению поддержки OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1, идентифицирующего устаревшее расширение acmeIdentifier, поддерживаемое только в ранних черновиках спецификации RFC 8737 (при формировании сертификата теперь допускается только OID 1.3.6.1.5.5.7.1.31, а клиенты использующие OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1 не смогут получить сертификат).

Источники:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56588

https://community.letsencrypt.org/t/2022-01-25-issue-with-tls-alpn-01-validation-method/170450