Считать умеет не только человек — в животном мире мы обнаружим немало видов, представители которых делают это не намного хуже нас. Осы-одиночки, например, способны оценить количество живых гусениц, предназначенных в пищу. Оно всегда равно 5,12 или 24.

Показать

Концепция числа лежит в основе познания окружающего мира. Мы постоянно оперируем числами, ЕЖЕДНЕВНО, НЕ СЛИШКОМ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТОМ, ЧТО ОНИ ИЗ СЕБЯ ИЗНАЧАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ. Того же, кто попытается проникнуть в суть числа, ждут невероятные открытия.

Как люди учились считать

Первые предки числа появились, когда древний человек захотел как-то обозначить различные «количества». Затем предметы, которые требовалось пересчитать, стали объединять в группы — для этого понадобились новые символы. С прогрессом древних обществ, оформлением экономических отношений, зарождением и развитием науки (особенно астрономии) возникли различные системы счета. Наиболее популярными среди них всегда были так называемые позиционные системы, использующие для записи чисел ограниченное число знаков, каждый из которых интерпретируется в зависимости от его места в записи числа (такова, например, всем нам знакомая десятичная система счисления). Постепенно «арифметические» задачи усложнялись, и, чтобы быстрее их решать, человек придумал примитивную машину — счеты. Дальше дело пошло быстрее — в сущности, от счетов до современных компьютеров путь (в историческом масштабе) оказался не слишком долгим.

Первый счет

Прямое восприятие числа (речь идет о «физическом» умении человека с первого взгляда определить, сколько он видит объектов) ограничено количеством предметов. Самый простой способ счета заключается в сравнении предметов из двух разных групп. Если пастуху необходимо подсчитать количество овец, то он может сложить в сумку столько камней, сколько овец содержится в его стаде. Когда животные будут возвращаться с пастбища, он без труда «пересчитает» их, вынимая по одному из сумки камни — по мере того как овцы станут входить в загон. О пропаже овец просигнализируют оставшиеся невостребованными камни. Заменителями камней могут выступить палки, ракушки, зарубки на поленьях, узелки на веревках, отметины на песке. Так вели счет древние люди. Но эффективной эта система счета была до тех пор, пока речь не заходила о больших числах. При этом древний человек совершенно не понимал сущности числа — для того чтобы люди задумались об этом, общество должно было измениться.

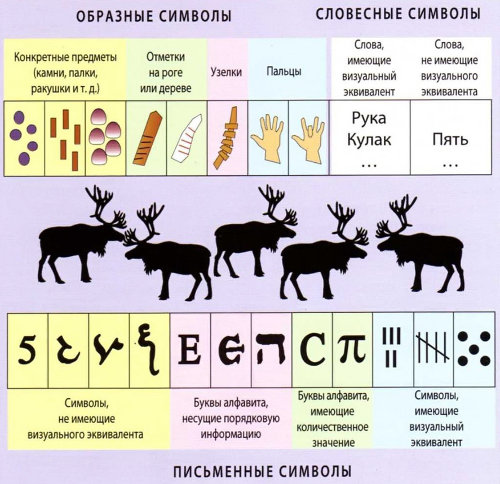

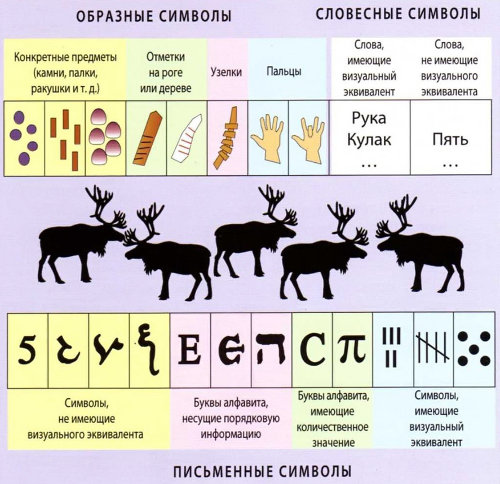

На схеме показаны все доступные способы представления «количественной» информации о пяти лосях. Они различаются по принципу соотнесения с внешним видом животных. Если такого соотнесения не происходит, то система счета приобретает абстрактный характер — такие системы появлялись в более развитых обществах.

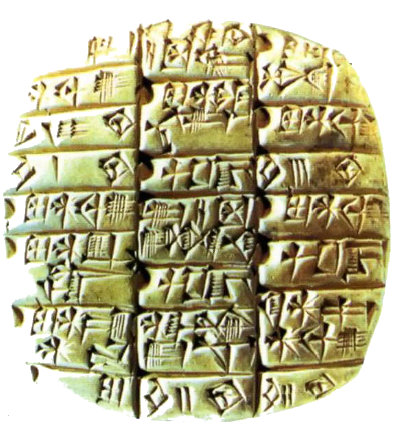

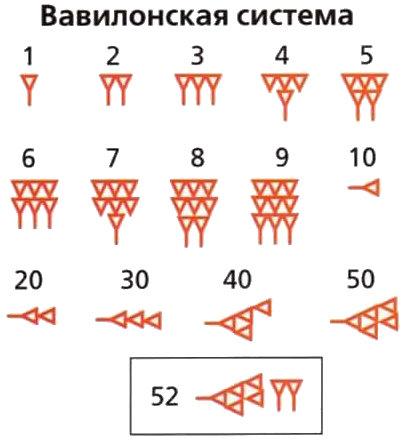

Вавилон

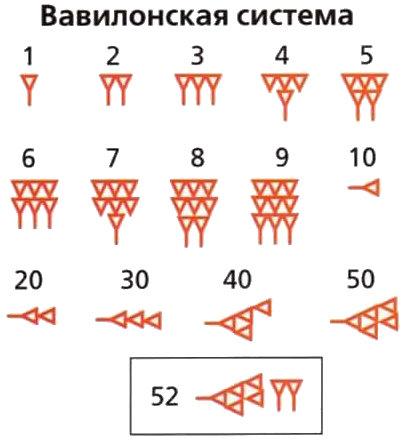

Вавилонская система была в те времена самой прогрессивной и основывалась на двух числовых символах-вертикальных и горизонтальных клинышках(вертикальные-единицы,горизонтальные-десятки)

Шумерская глиняная табличка 2400 г. до н. э.

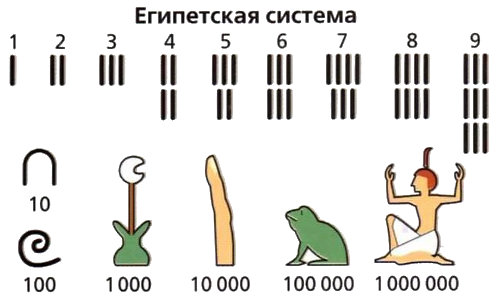

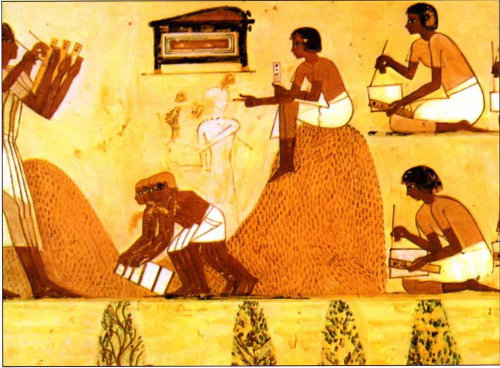

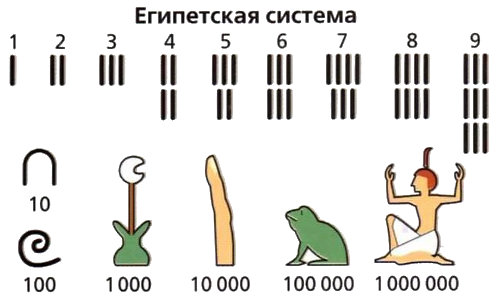

Древние египтяне умели считать до миллиона.

Хотя в практической деятельности приходилось применять и пальцы.

Китайцы и сегодня продолжают использовать числовую систему, созданную более 6000 лет назад. Она основана на 13 фундаментальных символах, соответствующих знакам китайской письменности.

Папуасы и счет

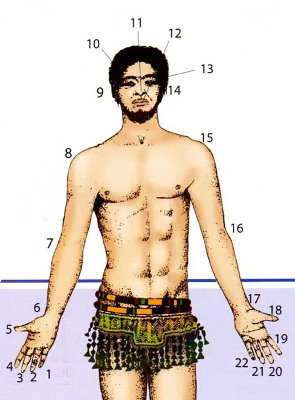

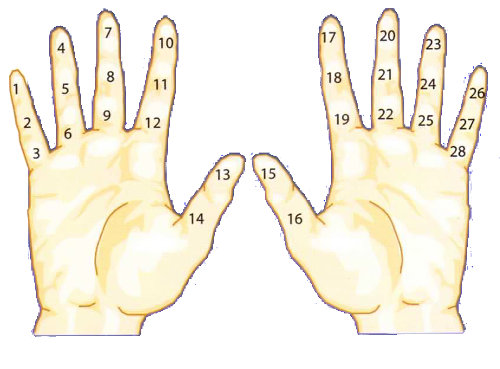

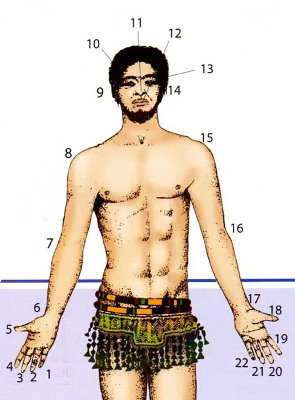

Чтобы назвать то или иное число, папуасы, живущие в Новой Гвинее, дотрагиваются до различных частей тела. Мизинец правой руки означает единицу, далее цифры (до числа 22) по окружности описывают все тело.

Количество и порядок

В палках, камнях, зарубках, образных рисунках, служивших первобытным людям в качестве «знаков» счета, уже можно рассмотреть зарождение важнейшей концепции количественного числительного.

Она базируется на понимании того, что природа вещей, помогающих подсчету других предметов, не играет в этом процессе никакой роли. Число превращается, таким образом, в нечто абстрактное.

Африканские пигмеи в своей системе счета отталкиваются от числа 3: для первых трех чисел они выбрали звуки «а» (1), «оа» (2) и «уа» (3) и, достаточно примитивным способом варьируя их, создают новые числительные: «оа-оа» (4), «оа-уа» (5), «уа-уа» (6).

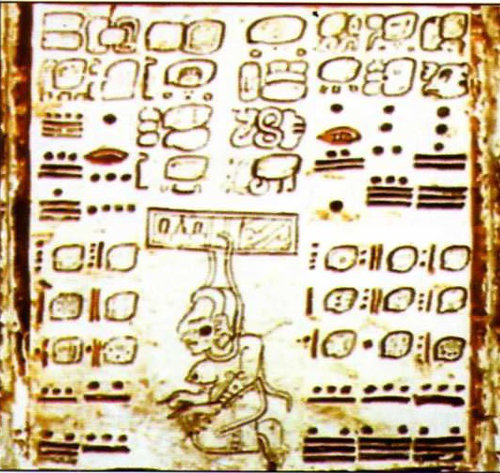

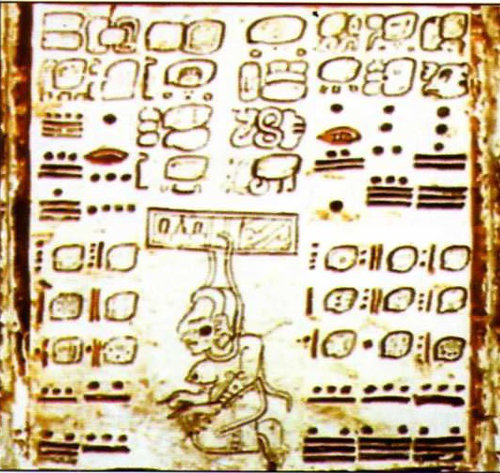

В древнейшей цивилизации майя (Северная и Центральная Америка) для написания цифр было принято группировать точки и черточки по пяти позициям. Ноль при этом обозначался значком в форме ракушки.

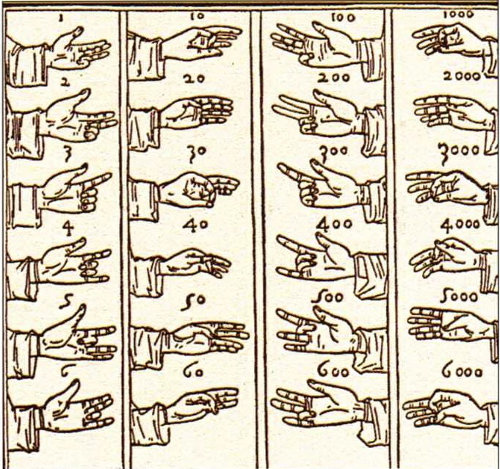

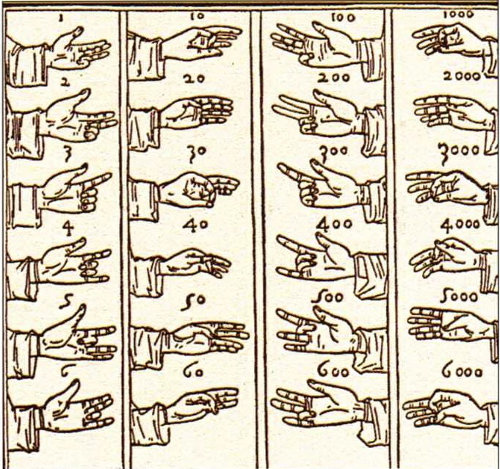

Один из самых наглядных методов счета — «на пальцах». На протяжении веков он был наиболее популярен в странах Средиземноморья и Ближнего Востока.

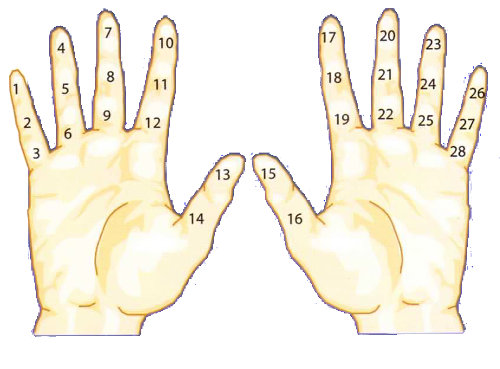

В Азии раньше вели счет с помощью пальцевых фаланг. Суммируя все фаланги, мы получим 28 — это и было предельное число в такой системе подсчета. Китайским женщинам, впрочем, этого вполне хватало — они контролировали менструальный цикл, повязывая веревочку на соответствующую фалангу.

В древнегреческой, древнееврейской и некоторых других культурах цифры обозначали с помощью алфавита, что приводило к некоторым неудобствам.

Следующим шагом на пути создания числа стало введение порядка числительных: (первый, второй, третий и т. д.). Расставляя несколько предметов в ряд (или один против другого), мы уже как бы присваиваем им порядковый номер. Впрочем, в процессе счета этот «порядок» не столь уж и важен — главную роль тут играет лишь последний посчитанный элемент, дающий информацию об общем количестве интересующих нас предметов.

Римляне давали имена своим детям только до четвертого ребенка. Далее их просто нумеровали: пятый, шестой, восьмой, десятый.

В многодетных семьях встречались дети, чьи имена переводятся как «Многочисленный».

Большие числа

В древности счет заканчивался на нескольких тысячах. В обозначении слишком больших чисел долгое время не было необходимости, так как считать с их помощью было попросту нечего. Говоря о подобных множествах, обычно восклицали: «Больше, чем звезд на небе!» — и всем становилось ясно, о чем идет речь. Число «миллион» появилось только в конце Средневековья. Само это слово переводится с латыни как «большая тысяча» (или «тысяча раз тысяча»). Лишь с развитием астрономии и ростом объемов торговли возникла потребность модернизации системы чисел в сторону ее расширения.

Позиционная система

Мы привыкли говорить «четыреста» для обозначения «четверки» в числе 2461, «сорок» — в числе 1648; «четыре тысячи» — в числе 4892. Та легкость, с которой мы меняем словесное выражение одной и той же «четверки», — результат одного из важнейших в истории человечества изобретений. А именно — позиционной системы счисления.

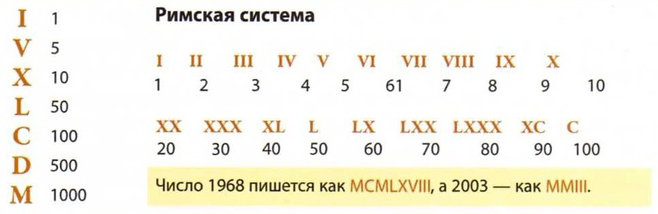

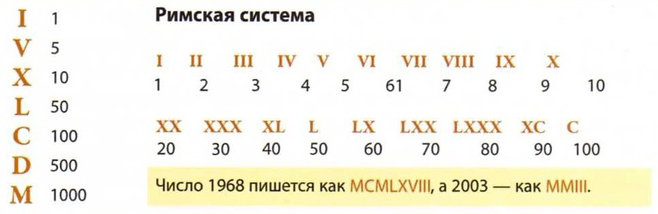

В непозиционной системе счисления символ, соотносящийся с каким-либо числом, постоянен и, где бы в числе он «ни находился», обозначает всегда одно и то же. В хорошо знакомой каждому римской системе счисления символ V соотносится с числом 5 и в числе XV (в деся

тичной системе он бы указывал на 5 единиц), и в числе XVI (в десятичной системе — 5 десятков), и в числе VII (в десятичной системе — 5 сотен).

XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, ХС, С- 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Число 1968 пишется как MCMLXVIII, а 2003 — как MMIII.

Несмотря на то, что римская система счета не была позиционной, она получила широкое распространение в Европе. Пользуются ею и сейчас — в частности, римскими цифрации обозначают века и нумеруют события, представляющие особую важность (вспомним названия Олимпийских игр, мировых войн и т. п.).

Достаточно трудным при оформлении той же десятичной системы счисления (а она представляет собой показательный пример позиционной системы счисления) был поиск «отсутствия». Вопрос формулировался так: что делать, например, счислом 405, в котором десятки отсутствуют? Древнеиндийские мудрецы нашли выход из этого положения, введя в оборот новое слово «sunya», то есть «пустота».

Привычка считать яйца дюжинами (популярность в древности числа 12, скорее всего, объясняется астрономическими увлечениями — именно столько насчитывается зодиакальных знаков) прекрасно иллюстрирует те пути, по которым шел человеческий разум. Во французском языке до сих пор слышны отголоски системы счисления, основанной на числе 20 (по количеству пальцев рук и ног). Так, число 83 у французов звучит как «quatre-vinght-trois», то есть «четыре раза по двадцать плюс три». Такой же отголосок — привычка подсчета времени и углов на базе числа 60 (взятого из древневавилонской системы), когда мы принимаем за минуту промежуток времени, равный 60 секундам, а за час — равный 60 минутам.

Десятичная система счисления

Используемая нами сегодня десятичная система счисления и основные правила счета, ей соответствующие, появилась на севере Индии в V в. до н. э. Для того чтобы это случилось, потребовались три вещи: а) разработанная концепция цифр от 1 до 9, обозначаемых отдельными абстрактными символами; б) утверждение полноправного положения нуля; в) формулировка позиционных принципов размещения цифр при написании больших чисел. Согласно этой системе, совершившей революцию не только в науке, но, вообще говоря, перевернувшей весь мир, написание «1704» означает: «четыре единицы, ни одного десятка, семь сотен и одна тысяча».

Камушки и счеты

Латинское слово «calculus» переводится как «маленький камушек». Такие камушки издавна помогали обучать детей счету. Для того чтобы считать было легче, в камушках просверливались дырки, через которые пропускали нитки. Этот принцип хорошо знаком завсегдатаям бильярдных. Он используется и в четках — с их помощью верующие ведут счет собственным молитвам.

Описанная схема легла в основу устройства счетов — первой «вычислительной машины».

Когда кто-то считает на пальцах (пусть даже он этого не показывает другим) и говорит: «36 и 2 в уме», — это те же счеты, где пальцы заменяют косточки.

Самые совершенные счеты изобрели древние китайцы. Они имеют хождение до сих пор.

Такие счеты представляют собой деревянную рамку с несколькими поперечными параллельными рейками, на каждую из которых нанизано по семь шариков. Расположенная перпендикулярно к ним палочка делит счеты на две части таким образом, что с одной стороны остается 2 шарика, а с другой — пять. Счет основан на десятичной системе — каждая рейка обозначает следующий порядок счета. Это простейшее устройство предназначено для складывания, вычитания, умножения, деления и даже таких относительно сложных операций, как извлечение квадратного или кубического корня.

Ссылка на оригинал

, если зацепило — то и немного своих/чужих мыслей).

, если зацепило — то и немного своих/чужих мыслей). «Царь Иван Грозный» — Д. В. Лисейцев

«Царь Иван Грозный» — Д. В. Лисейцев «Царь Борис Годунов» — Д. В. Лисейцев

«Царь Борис Годунов» — Д. В. Лисейцев «Загадка чертежей инженера Гурова» — Н. В. Томан

«Загадка чертежей инженера Гурова» — Н. В. Томан «Обратный отсчёт. Часть 1. Синтез» — Токацин

«Обратный отсчёт. Часть 1. Синтез» — Токацин

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP