С праздником 7 ноября!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

Иногда я освещаю здесь некоторые из знаменательных дат, событий или пишу о людях, жизнь и поступки которых стали вехами в истории.

|

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

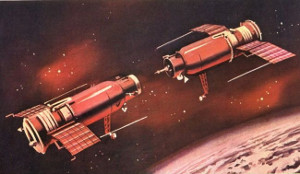

Развитию космонавтики в Советском Союзе уделялось огромное внимание. После выполнения эксперимента, связанного с выходом человека в космическое пространство 18 марта 1965 года, на повестку дня была поставлена задача встречи и соединения в космосе космических кораблей (стыковка). Эта задача была блестяще выполнена советскими учеными еще на автоматических спутниках «Космос-186» и «Космос-188».

Развитию космонавтики в Советском Союзе уделялось огромное внимание. После выполнения эксперимента, связанного с выходом человека в космическое пространство 18 марта 1965 года, на повестку дня была поставлена задача встречи и соединения в космосе космических кораблей (стыковка). Эта задача была блестяще выполнена советскими учеными еще на автоматических спутниках «Космос-186» и «Космос-188».

30 октября 1967 года два искусственных спутника Земли «Космос-186» и «Космос-188», впервые за всю историю исследования Вселенной, с помощью специальных двигательных установок и целого комплекса радиотехнической аппаратуры и счетно-решающих устройств сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку и после этого начали свободный полет в космическом пространстве на высоте 276 километров.

Показать

В состыкованном состоянии спутники «Космос-186» и «Космос-188» продолжали полет в течение 3 часов 30 минут. По команде с Земли была проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников. Через некоторое время они возвратились на Землю.

Новые достижения в космосе стали возможны благодаря труду советских ученых и инженеров, умелой и тонкой работе наших производственников. Первый выход человека в космос и осуществление на орбите автоматической стыковки космических аппаратов дали новый толчок к решению некоторых вопросов перспективного развития космической биологии, медицины и использования летательных аппаратов многоцелевого назначения.

101 год назад 29 октября 1918 года создана единая организация Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

101 год назад 29 октября 1918 года создана единая организация Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодёжи России. Начали появляться молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ).

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, — Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

Показать

Уже к концу года в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, — 482 тысячи, а в 1941 году — более 10 млн. человек. В 1924 году после смерти В.И. Ленина Комсомол получил имя вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

С первых лет существования Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции в СССР.

Перед началом Великой Отечественной войны около 1 млн. членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов, медиков. Три с половиной тысячи комсомольцев были удостоены звания Героев Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями.

В Советском Союзе Комсомол, будучи массовой организацией, имел колоссальное влияние во всех сферах жизни страны: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте и досуге. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ. Комсомол имел свои печатные СМИ, в том числе — всесоюзную газету «Комсомольская правда».

Комсомольцы внесли неоценимый вклад в восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа и другие «ударные комсомольские стройки». Благодаря поддержке со стороны ЦК ВЛКСМ большое распространение в СССР получило коммунарское движение. За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. Например, только в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и народностей СССР.

Одной из ярких страниц в истории ВЛКСМ стало инициирование и поддержка в 1978—1990 годах движения МЖК (молодежный жилые комплексы) — вышедшего из под централизованного контроля масштабного социально-экономического эксперимента. Актив нового молодёжного движения, осмыслив основы идеологии строительства коммунизма и на практике столкнувшийся с существом этой идеологии, в конце 1980-х перешёл на позиции демократизации и декоммунизации страны. Фактически, представители МЖК на последнем, XXI съезде ВЛКСМ, были основными сторонниками ликвидации всесоюзной коммунистической организации молодёжи.

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи было принято 27—28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. А в современной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодёжные общественные организации.

24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.

24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.

До 1935 года шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах 17 века. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля — Никольской, Троицкой, Боровицкой.

В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Первая звезда была установлена на Спасской башне 24 октября.

К 1 ноября 1935 года звезды украсили Никольскую, Троицкую и Боровицкую башни. Звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, знаки серпа и молота были выложены горным хрусталем, аметистами, александритами, топазами и аквамаринами.

Показать

Изготавливали звезды на двух московских заводах и в мастерских ЦАГИ. Освещенные снизу прожекторами, первые звезды украшали Кремль почти два года, но под действием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид.

К 20-летнему юбилею революции они были заменены на рубиновые звезды.

18 октября 1967 года космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности Венеры.

18 октября 1967 года космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности Венеры.

4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР «О планах освоения космического пространства», которое предписывало создать четырехступенчатую ракету-носитель для полета на Марс и Венеру.

Первый успешный пуск ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией (АМС) на борту состоялся 12 февраля 1961 года. АМС вышла на орбиту, обогнула Землю, и над Экваториальной Африкой впервые в мире стартовала в сторону Венеры. Эта станция получила название «Венера-1».

Показать

При проектировании первых космических аппаратов для изучения атмосферы и поверхности этой планеты ученые еще не знали, на какое давление атмосферы должны быть рассчитаны аппараты. «Венера-1» весной 1961 года пролетела на расстоянии 100000 километров от планеты. Аппаратом пролетного типа была также и «Венера-2», прошедший на расстоянии 24000 километров от Венеры в феврале 1966 года.

1 марта 1966 года спускаемый аппарат «Венеры-3» совершил посадку на планете, что стало первым межпланетным перелетом по трассе Земля-Венера. Но передать данные с поверхности планеты на землю аппарат не смог.

12 июня 1967 года была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опустилась на планету. Впервые были произведены прямые измерения в атмосфере другой планеты в процессе парашютного спуска космического аппарата на Венеру. Научные исследования станции показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Именно тогда был определен и состав атмосферы.

В дальнейшем процесс изучения планеты шел достаточно успешно. Космическими аппаратами «Венера» с 1970 по 1983 год был освоен механизм мягкой посадки, переданы на землю сначала черно-белые, а потом цветные снимки планеты, начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности Венеры.

15 и 21 декабря 1984 года был выполнен запуск советских космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2», предназначенных для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 года эти АМС достигли Венеры и сбросили в ее атмосферу посадочные модули. В результате экспериментов, проведенных с помощью космических аппаратов, Венера достаточно подробно исследована.

19 сентября 1648 года Блез Паскаль провёл опыт, доказавший существование атмосферного давления.

19 сентября 1648 года Блез Паскаль провёл опыт, доказавший существование атмосферного давления.

В конце 1646 года до французского города Руана (где в то время жила семья Паскалей) докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль с увлечением их повторяет, экспериментируя не только с ртутью (как Торричелли), но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки вместо чашек и трубки длиной около 15 м. Эти эффектные опыты проводились прямо на улицах Руана, радуя его жителей.

Паскаль верил, что в трубке Торричелли действительно есть пустота, и упорно искал этому доказательство. Решающий эксперимент был проведен 19 сентября 1648 года. По просьбе Блеза Паскаля его зять Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления и опровергший утверждение Аристотеля о том, что «природа боится пустоты». Надо сказать, что в те времена во Франции за выступление против Аристотеля можно было попасть на каторгу.

Показать

При помощи запаянной с одного конца стеклянной трубки, опрокинутой другим концом в чашечку с ртутью, предстояло измерить, на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия и на вершине горы Пюи-де-Дом (1647 метров) в Клермоне. Как Паскаль и предполагал, на вершине столбик ртути остановился на более низкой отметке — ведь там толща земной атмосферы ровно на 1647 метров меньше. При такой высоте горы разница уровней ртути составила более 8 см, что, по словам Перье, «повергло свидетелей эксперимента в удивление и восхищение».

В честь этого открытия единицу измерения давления назвали «паскалем». А зять ученому понадобился потому, что сам он передвигался на костылях и подняться на гору просто не смог бы.

15 сентября 911 года князь Олег после успешного похода на Константинополь заключил договор с Византией. Летопись рассказывает, как «иде Олег на Грекы», взяв с собой союзников — «множество Варяг, и Словен, и Чюдь, и Кривичи, и Мерю, и Деревляни, и Радимичи, и Поляны, и Северо, и Вятичи, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы» — и «на конях и на кораблях приде к Царюграду».

15 сентября 911 года князь Олег после успешного похода на Константинополь заключил договор с Византией. Летопись рассказывает, как «иде Олег на Грекы», взяв с собой союзников — «множество Варяг, и Словен, и Чюдь, и Кривичи, и Мерю, и Деревляни, и Радимичи, и Поляны, и Северо, и Вятичи, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы» — и «на конях и на кораблях приде к Царюграду».

Когда греки преградили путь по Босфору, Олег повелел поставить ладьи на катки и, подняв паруса, с попутным ветром перебросить их в Золотой Рог, откуда Константинополь был более уязвим. Напуганные появлением войска у столицы, византийцы вынуждены были заключить мир. Из текста договора известно, что в походе участвовало 2000 ладей, «а в корабле по 40 мужь».

Показать

Договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, совершённые греческими и русскими купцами в Византии, правила ведения судебного процесса и наследования, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков, изменял береговое право. Отныне вместо захвата выброшенного на берег судна и его имущества, владельцы берега обязывались оказывать помощь в их спасении.

Также по условиям договора русские купцы получили право жить в Константинополе по полгода, империя обязывалась содержать их в течение этого времени за счет казны. Им было предоставлено право беспошлинной торговли в Византии. И еще допускалась возможность найма русских на военную службу в Византии.

Договоры Руси с Византией — первые известные международные договоры Древней Руси, основные из них были заключены в 911, 944, 971 годах. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведённые с греческого языка на старославянский, и дошедшие в составе «Повести временных лет», куда были включены в начале 12 века.

Трагические события сентября — боль и горе многих москвичей.

Трагические события сентября — боль и горе многих москвичей.

В ночь на 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в 9-этажном жилом доме номер 19 по улице Гурьянова (район Печатники, юго-восток Москвы) прогремел взрыв, в результате которого обрушились 2 подъезда дома, а от взрывной волны произошла деформация конструкции соседнего дома номер 17.

В результате теракта пострадали 370 семей — 933 человека, в том числе 257 детей. Погибли 106 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Показать

В Москве террористы готовили взрывы по нескольким адресам — на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. За трагедией на улице Гурьянова последовал еще один взрыв. 13 сентября на Каширском шоссе был взорван 8-этажный жилой дом, погиб 121 человек. Взрывы по другим адресам правоохранительным органам удалось предотвратить.

На улице Гурьянова через несколько дней после взрыва дома номер 17 и 19 были уничтожены взрывотехниками, жители переселены в другие дома. Семьям, пострадавшим в результате произошедших в столице взрывов, была оказана материальная и психологическая помощь.

В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов, совершенных 9 и 13 сентября 1999 года в городе Москве. 12 января 2004 года Мосгорсуд приговорил исполнителей терактов Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному лишению свободы.

Трагические события сентября — боль и горе многих москвичей. По их просьбе и по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Алексия II на месте взорванного жилого дома по улице Гурьянова был установлен обелиск в память о жертвах теракта. А позднее возле места трагедии был возведен храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который стал местом поминовения всех невинно убиенных людей.

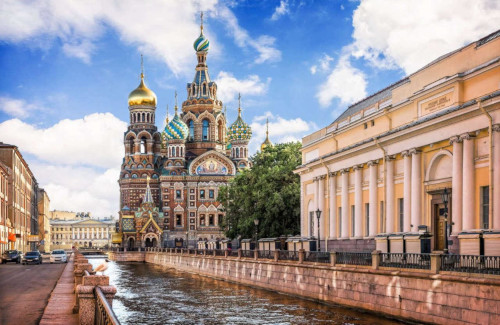

(18) 31 августа 1914 года столица Российской империи — Санкт-Петербург — сменила своё название на Петроград.

(18) 31 августа 1914 года столица Российской империи — Санкт-Петербург — сменила своё название на Петроград.

Один из красивейших городов мира, основанный в 1703 году царём Петром I и названный городом Святого Петра на немецкий манер (изначально — на голландский), ещё в 19 веке в ряде поэтических произведений именуется «градом Петра» и «Петроградом» на славянский манер. Однако, вряд ли кто-то из русских поэтов, употребляя этот литературный оборот, предполагал, что столица Российской империи будет переименована.

Показать

Начало Первой Мировой войны привело российское общество к сильному патриотическому подъёму, который, нравится нам это или нет, вылился в антинемецкие настроения, дошедшие до крайностей. Безусловно, большое число выходцев из обрусевших немецких семей, занимало немало важных постов в политической жизни страны. Немало их находилось и на командных должностях в армии и на флоте. Этническое происхождение ещё не могло стать поводом для каких-либо гонений, преследований или насмешек. Однако, произошло именно так.

На этой волне стали появляться настроения и высказывания относительно названия столицы Российской империи. Одним из наиболее широко известных документов, высказывавших и призывавших население поддержать идею смены названия столицы, стало обращение чешской Петербургской колонии. Этот документ собрал большое число подписей.

(18) 31 августа 1914 года, спустя месяц после начала войны с Германией, Санкт-Петербург указом императора Николая II был переименован в Петроград. Новое название, несмотря на введение в документооборот, не прижилось среди коренного населения города. В кругах интеллигенции переименование было воспринято тоже весьма неоднозначно. Многие видные политические деятели, а также деятели культуры отреагировали на это событие неприязненно, посчитав необоснованным отказ от исторического названия.

Но именно под именем Петрограда город на Неве завершил свой период истории в качестве столицы страны, когда в 1918 году решением Совнаркома столица была перенесена в Москву. К тому же история имени «Петроград» была недолгой, так как уже в январе 1924 года город вновь сменил название. Теперь он стал Ленинградом в память об умершем «вожде мирового пролетариата» В.И. Ленине.

Своё первоначальное историческое название город вернул в сентябре 1991 года по итогам референдума, проведённого среди жителей города, вновь став Санкт-Петербургом.

В августе 1969 года Кен Томпсон и Дэнис Ритчи из лаборатории Bell, недовольные размером и усложненностью ОСи Multics, после месяца напряжённой работы, представили первый рабочий прототип операционной системы Unix, созданный на языке ассемблер для миникомпьютера PDP-7. Примерно в это же время был разработан высокоуровневый язык программирования Би, который несколько лет спустя эволюционировал в язык Си.

В августе 1969 года Кен Томпсон и Дэнис Ритчи из лаборатории Bell, недовольные размером и усложненностью ОСи Multics, после месяца напряжённой работы, представили первый рабочий прототип операционной системы Unix, созданный на языке ассемблер для миникомпьютера PDP-7. Примерно в это же время был разработан высокоуровневый язык программирования Би, который несколько лет спустя эволюционировал в язык Си.

Показать

В начале 1970 года к проекту присоединились Брайан Керниган, Дуглас МакИлрой и Джо Оссана, при участии которых Unix был адаптирован для PDP-11. В 1972 году разработчики отказались от ассемблера и частично переписали систему на высокоуровневом языке Би, в следующие 2 года система постепенно была полностью переписана на языке Си, после чего популярность Unix в университетской среде значительно возросла.

UNIX стала первой операционной системой, оказавшей громадное влияние на последующие ОСи, а также на развитие вычислительной техники в целом. В UNIX v1 уже тогда присутствовала современная иерархия каталогов и конфигурационные файлы, используемые в современных системах.

С начала 70-годов сменились поколения вычислительной техники — от телетайпов мы перешли к экранным терминалам, а от мейнфреймов к персональным компьютерам. С тех пор UNIX было положено в основу множества ОС, среди которых Linux, Mac- и BSD системы.