20 мая 1742 года русский штурман Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

20 мая 1742 года русский штурман Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

Семён Челюскин — знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах В. Прончищева и Х. Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова.

В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги. Стояли суровые морозы — до -50°С, провизии постоянно не хватало.

Показать

В апреле 1742 года группа дошла до мыса Св. Фаддея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, — замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях.

(9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии — мыса (который спустя годы назовут его именем — мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою».

(9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии — мыса (который спустя годы назовут его именем — мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою».

Мыс не произвел на штурмана впечатления: в журнале он отметил, что берег здесь очень низкий и песчаный, с «небольшим выгибом». По его мнению, Восточный Северный мыс здесь окончился. Челюскин сделал открытие, которое опередило географическую науку и время.

Затем штурман направился на юго-запад к устью Нижней Таймыры. На карту были нанесены последние неисслед/ованные километры северного побережья Таймыра, где Челюскин проехал и прошел, выполняя описи, в общей сложности более 7 тысяч километров.

Столетие спустя, впервые после первопроходцев, по Таймыру путешествовал будущий российский академик А.Ф.Миддендорф. По его предложению, Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты. Лишь в 1919 году норвежский геофизик и океанограф Х.Свердруп на шхуне «Мод», установил, что именно этот невзрачный мыс и есть северная оконечность Евразии.

В настоящее время на мысе Челюскина — самой северной точке полуострова Таймыр и материковой Азии (77°43′′ с. ш. и 104°18′ в. д.) — находится полярная станция — радиометеорологический центр, где зимуют от 8 до 10 человек. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».

«Обратный отсчёт. Часть 2. Проект „Геката“» — Токацин

«Обратный отсчёт. Часть 2. Проект „Геката“» — Токацин

Хаки и трюки

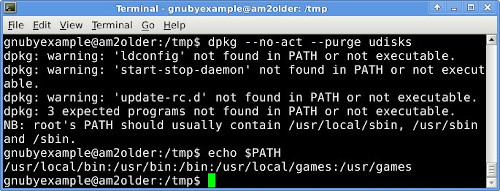

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

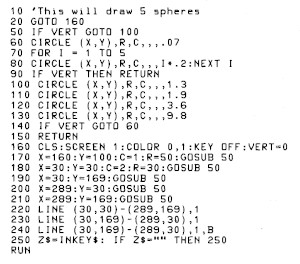

Игра KSP Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов интерпретатора языка программирования GW-BASIC, который поставлялся с операционной системой MS-DOS. Код открыт под лицензией MIT. Код написан на ассемблере для процессоров 8088 и основан на срезе оригинальных исходных текстов, датированных 10 февраля 1983 года.

Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов интерпретатора языка программирования GW-BASIC, который поставлялся с операционной системой MS-DOS. Код открыт под лицензией MIT. Код написан на ассемблере для процессоров 8088 и основан на срезе оригинальных исходных текстов, датированных 10 февраля 1983 года. 21 мая во всем мире празднуется Международный День Космоса. Этот праздник был установлен в 1998 году. О нём было объявлено из космоса. Эту миссию выполнил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая на орбитальной станции «Мир».

21 мая во всем мире празднуется Международный День Космоса. Этот праздник был установлен в 1998 году. О нём было объявлено из космоса. Эту миссию выполнил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая на орбитальной станции «Мир». 20 мая 1742 года русский штурман Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

20 мая 1742 года русский штурман Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. (9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии — мыса (который спустя годы назовут его именем — мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою».

(9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии — мыса (который спустя годы назовут его именем — мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою». 98 лет назад в СССР была создана пионерская организация.

98 лет назад в СССР была создана пионерская организация. В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику, и в августе 1700 года он объявил Швеции войну.

В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику, и в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Доллар Джона Джонса — Г. Килер

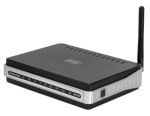

Доллар Джона Джонса — Г. Килер У меня есть старая железка с

У меня есть старая железка с  DebWrt 2.0 на борту, вот такая:

DebWrt 2.0 на борту, вот такая:

Моя семья и другие звери — Д. Даррелл

Моя семья и другие звери — Д. Даррелл