21 января 2021 года отметила свой столетний юбилей Итальянская коммунистическая партия (ИКП), когда-то самая крупная и влиятельная Коммунистическая партия в капиталистическом мире (в 1946-1956 годах её численность превышала 2 млн человек, на выборах 1976 года партия получила 34,4 % голосов).

21 января 2021 года отметила свой столетний юбилей Итальянская коммунистическая партия (ИКП), когда-то самая крупная и влиятельная Коммунистическая партия в капиталистическом мире (в 1946-1956 годах её численность превышала 2 млн человек, на выборах 1976 года партия получила 34,4 % голосов).

ИКП была основана на съезде в Ливорно левыми революционными группами Итальянской социалистической партии (ИСП). До 1943 года носила название Коммунистическая партия Италии, являлась итальянской секцией Коммунистического интернационала. Наиболее зрелой в идеологическом отношении группой, вошедшей в состав ИКП, была группа «Ордине нуово» во главе с А. Грамши (г. Турин).

Показать

Однако преобладающую роль в ИКП в первые годы её существования играло сектантское течение во главе с А. Бордигой. Позиции бордигистов мешали партии приобрести широкое влияние на массы, затрудняли сотрудничество с другими левыми силами для борьбы против поступавшего фашизма. При содействии Коминтерна в 1923-1924 годах руководство ИКП было обновлено. Новое руководящее ядро (А. Грамши, П. Тольятти, М. Скоччимарро, У. Террачини и др.) провело дискуссию о задачах и тактике ИКП, способствовавшую преодолению сектантских бордигистских взглядов, 3-й съезд ИКП (1926 год), обозначивший перелом в итальянском коммунистическом движении, предложил тактику, основанную на мобилизации всех трудящихся слоев на борьбу против фашизма. Основным лозунгом партии стал призыв к единству — рабочего класса, рабочих и крестьян, Севера и Юга, всего народа Италии.

В период открытой фашистской диктатуры (1926-43) после роспуска всех политических партий ИКП была единственной партией Италии, которая продолжила антифашистскую деятельность не только в эмиграции, но и внутри страны, опираясь на свою нелегальную прессу и сеть подпольных организаций. Коммунисты восстановили в эмиграции и в подполье профсоюзные организации. Многие лидеры ИКП подверглись репрессиям.

В ходе войны ИКП всё более активизировала свою работу в антифашистском подполье. С её участием в конце 1942 года в Турине был создан первый Комитет национального освобождения, по образцу которого в дальнейшем создавались комитеты в др. городах Италии. После краха итальянского фашизма (июль 1943 года) и оккупации Италии немецко-фашистскими войсками коммунисты были наиболее активной ведущей силой партизанского движения, развернувшегося в 1943-45 годах. Политика коммунистов помогла объединению всех сил итальянских антифашистов.

ИКП совместно с др. левыми силами добилась установления в Италии республики (1946 год) с относительно широкой буржуазной демократией, в частности она добилась включения в конституцию 1947 года демократических программных положений партий Сопротивления. Это дало возможность вести борьбу за глубокие демократические преобразования на основе конституции. С переходом монополистической буржуазии в наступление на демократические завоевания трудящихся коммунисты и социалисты в мае 1947 года были удалены из правительства. Попытки реакции применить против ИКП прямое насилие были отбиты: в связи с покушением на жизнь П. Тольятти (14 июля 1948 года) Италию охватила всеобщая забастовка (14-16 июля), продемонстрировавшая высокий авторитет ИКП в народных массах.

В 50-х годах в Италии, в результате высокой экономической конъюнктуры и некоторого повышения жизненного уровня трудящихся, в рабочем движении, в первую очередь в ИСП, распространились оппортунистические иллюзии и ревизионистские настроения. В сентябре 1956 года ИСП расторгла пакт о единстве действий с ИКП. Некоторые ревизионистские выступления имели место и в ИКП. Однако новые социально-экономические условия создавали и благоприятные возможности для перехода рабочего класса в наступление. Эту возможность отметил 8-й съезд ИКП (1956 год), разработавший стратегическую линию борьбы коммунистов за социализм в Италии в современных условиях. Съезд указал, что, развёртывая массовое движение за коренные демократические и социалистические преобразования, ИКП стремится привлекать к союзу с рабочим классом всё более широкие слои населения; вырывая у правящего класса всё новые экономические и политические позиции, демократические силы в ожесточённой борьбе подготавливают решающий перевес для окончательного отстранения от власти монополистической буржуазии; в тоже время каждый из острых политических кризисов, возникающих в ходе борьбы, может породить попытки правящих кругов прибегнуть к вооруженному насилию, однако чем шире союз народных сил, тем увереннее они могут сорвать эти попытки.

ИКП продолжала развитие своих тактических позиций на 11-м (1966 год) и на 12-м съездах (1969 год). На них был выдвинут лозунг создания нового демократического большинства, которое охватывало бы все демократические силы — от коммунистов до левых католических кругов, 12-й съезд ИКП подчеркнул возможность развития в классовой борьбе новых форм демократии и самоуправления масс, закрепляющих завоевания трудящихся и содействующих их новому продвижению вперёд.

27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.

27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP

21 января 2021 года отметила свой столетний юбилей Итальянская коммунистическая партия (ИКП), когда-то самая крупная и влиятельная Коммунистическая партия в капиталистическом мире (в 1946-1956 годах её численность превышала 2 млн человек, на выборах 1976 года партия получила 34,4 % голосов).

21 января 2021 года отметила свой столетний юбилей Итальянская коммунистическая партия (ИКП), когда-то самая крупная и влиятельная Коммунистическая партия в капиталистическом мире (в 1946-1956 годах её численность превышала 2 млн человек, на выборах 1976 года партия получила 34,4 % голосов).

Спустя 40 дней после того, как Христофор Колумб возвестил миру о существовании Хуаны (ныне — Куба), в 100 км к юго-востоку от нее он открыл еще один большой остров — Гаити (фр. Haïti) — второй по величине остров Больших Антильских островов в Вест-Индии, в Карибском море.

Спустя 40 дней после того, как Христофор Колумб возвестил миру о существовании Хуаны (ныне — Куба), в 100 км к юго-востоку от нее он открыл еще один большой остров — Гаити (фр. Haïti) — второй по величине остров Больших Антильских островов в Вест-Индии, в Карибском море.

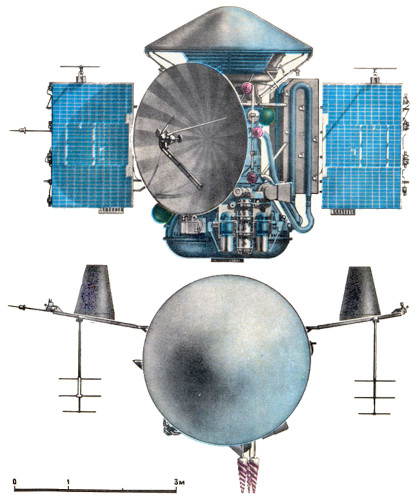

27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны оно стало новым достижением и рекордом, с другой — являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим объектом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны оно стало новым достижением и рекордом, с другой — являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим объектом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2». 25 ноября 1935 года Центральный Исполнительный комитет (предшественник Верховного Совета СССР) учредил государственную награду — орден «Знак Почёта» для награждения за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также за проявления гражданской доблести. Орден представлял собой овальный серебряный знак высотой 46 мм и шириной 32,5 мм.

25 ноября 1935 года Центральный Исполнительный комитет (предшественник Верховного Совета СССР) учредил государственную награду — орден «Знак Почёта» для награждения за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также за проявления гражданской доблести. Орден представлял собой овальный серебряный знак высотой 46 мм и шириной 32,5 мм. 16 ноября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, при обороне Москвы от фашистов в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

16 ноября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, при обороне Москвы от фашистов в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.