18 марта 1980 года на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, — при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошёл взрыв.

18 марта 1980 года на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, — при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошёл взрыв.

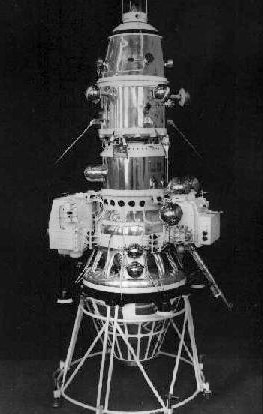

Данные ракеты-носители были созданы на базе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 и ее модификации Р-7А и долгие годы составляли основу транспортной космической системы СССР. С их помощью на орбиты выводились различные типы спутников и пилотируемые корабли. Вообще, ракета «Восток-2М» характеризовалась очень высокой надежностью, её первый пуск с «Плесецка» состоялся 17 марта 1966 года. И в 1970-1980-х ежегодно с космодромов «Байконур» и «Плесецк» стартовало более 60 данного типа ракет, и за эти годы проведения пусков имела место только одна авария и два несостоявшихся пуска.

Показать

И вот очередной плановый пуск ракеты-носителя «Восток-2М» с космическим аппаратом военного назначения был запланирован на 21 час 16 минут 18 марта 1980 года. Накануне, 17 марта, ракета была установлена в стартовом сооружении и без замечаний прошла все необходимые испытания. В соответствии с технологическим графиком началась ее заправка компонентами ракетного топлива. К 19 часам 18 марта все блоки ракеты были полностью заправлены керосином, завершалась заправка перекисью водорода, и продолжалась заправка жидким кислородом и азотом.

Но за 2 часа 15 минут до запланированного запуска произошёл взрыв — в 19-01 часов 18 марта 1980 года яркая вспышка осветила местность, в течение 30 секунд серия нескольких взрывов полностью уничтожила ракету, и огромное пламя охватило всю пусковую установку. Смесь 179 тонн жидкого кислорода и 73 тонн керосина превратила стартовый комплекс в огненный ад — горел даже металл стартовых конструкций.

Разрушение было столь быстрым, что от военнослужащих, находящихся там, не было получено ни одного сигнала тревоги. Только капитан А.Кукушкин успел крикнуть по шлемофонной связи: «Снять напряжение с борта!». Всего во время аварии на своих рабочих местах, в непосредственной близости от ракеты, находились и выполняли соответствующие технические задачи 141 человек. В результате взрыва на пусковой установке погибло 44 военнослужащих, более 40 получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в госпиталь, где ещё 4 человека впоследствии скончались.

Но именно благодаря мужеству и отваге участников спасательной операции, множество людей всё же удалось вывести в безопасное место. В течение трёх дней, пока шла полная ликвидация пожара, шли поиски и извлечение тел погибших силами офицеров и солдат аварийно-спасательной команды.

Буквально через несколько часов после этой катастрофы на полигон прибыла Государственная комиссия из Москвы для расследования причин случившегося, которую возглавил заместитель Председателя Совета Министров СССР Л.В. Смирнов. В работе комиссии приняли участие не только военные, но и ведущие ученые, специалисты и испытатели ракетно-космической техники. Хотя было собрано множество показаний очевидцев, но многие из них находились на значительном удалении от ракеты в момент взрыва. В результате комиссия выдвинула девять версий причин катастрофы, которые основывались на взрыве перекиси водорода в различных частях ракеты. Вообще, перекись водорода — это крайне неустойчивое химическое соединение, и любая соринка или использование нештатных материалов могут вызвать взрывообразное каталитическое разложение перекиси с выделением большого количества чрезвычайно активного, раскаленного атомарного кислорода, способного поджечь все, что может гореть.

И тогда, в 1980 году, правительственная комиссия, к сожалению, не до конца изучив все версии аварии, назвала причиной взрыва неправильные действия боевого расчета, готовившего пуск. Комиссия «установила», что в месте подключения заправочного шланга к баку с жидким кислородом третьей ступени имелась течь, и расчёт намеревался устранить её, обмотав стык мокрой тканью, что и привело потом к взрыву, и, в конечном итоге, заключила, что причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета». Но те, кто мог бы это опровергнуть, погибли вместе с ракетой.

Однако, уже через год, 23 июля 1981 года, при подготовке очередной ракеты-носителя аналогичная трагедия могла повториться. И лишь благодаря грамотным действиям боевого расчета ее удалось избежать. В ходе расследования удалось установить, что причины несостоявшейся аварии и катастрофы 18 марта 1980 года идентичны — использование для изготовления фильтров перекиси водорода каталитически активных материалов. Т. е. разложение перекиси началось еще в наземных магистралях и завершилось взрывом на борту ракеты. Однако доказать документально, что при заправке взорвавшейся ракеты были использованы некондиционные фильтры, и добиться пересмотра решения Госкомиссии в то время оказалось невозможным.

Лишь спустя 16 лет, усилиями ветеранов космодрома, этот вывод был признан ошибочным, а военные реабилитированы. Так, 5 февраля 1996 года на основании Акта межведомственной комиссии по дополнительному расследованию причин катастрофы 18 марта 1980 года было подписано Решение №Н-4075 о реабилитации боевого расчета 1-го ГИК МО, в котором было признано, что катастрофа произошла не по вине личного состава боевого расчета космодрома. А 11 декабря 1999 года на специальном заседании Комиссии по военно-промышленным вопросам при Правительстве РФ было принято решение об окончательной реабилитации и признании невиновным личного состава боевого расчета в катастрофе 18 марта 1980 года.

На самом же космодроме «Плесецк», день 18 марта считается днем памяти и скорби. Каковы бы ни были выводы комиссий, но воспоминания очевидцев сохранили примеры мужества, верности воинскому долгу и товарищеской взаимопомощи, когда командиры спасали своих подчиненных и подчиненные выносили из огня своих командиров. Каждый год 18 марта военнослужащие и ветераны космодрома, а также многие жители города Мирный приходят к памятнику покорителям космоса, погибшим при испытаниях ракетно-космической техники, где участвуют в траурном митинге.

Сегодня — день рождения Рунета!

Сегодня — день рождения Рунета!

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP 5 апреля 1991 года создана Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».

5 апреля 1991 года создана Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». 53 года назад 31 марта 1966 года в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.

53 года назад 31 марта 1966 года в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. 18 марта 1980 года на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, — при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошёл взрыв.

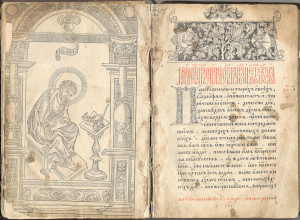

18 марта 1980 года на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, — при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошёл взрыв. (1) 10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол», состоящая из апостольских Деяний и Посланий, в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения.

(1) 10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол», состоящая из апостольских Деяний и Посланий, в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения. Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми существами сделали очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полёта человека в космос.

Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми существами сделали очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полёта человека в космос. 201 год назад, (20 февраля) 4 марта 1818 года, «при бесчисленном скоплении народа», в присутствии императора и императрицы состоялось открытие памятника.

201 год назад, (20 февраля) 4 марта 1818 года, «при бесчисленном скоплении народа», в присутствии императора и императрицы состоялось открытие памятника. 1 марта 1996 года в Амурской области по указу Президента РФ был образован новый Государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». За время своего недолгого существования с 1996 года, когда он был официально образован, и до 2007 года, когда космодром фактически перестал функционировать, здесь было произведено всего 5 запусков ракет.

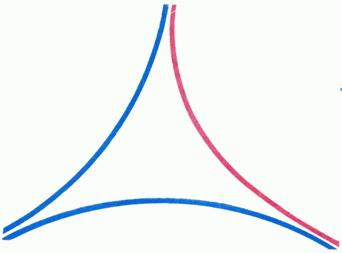

1 марта 1996 года в Амурской области по указу Президента РФ был образован новый Государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». За время своего недолгого существования с 1996 года, когда он был официально образован, и до 2007 года, когда космодром фактически перестал функционировать, здесь было произведено всего 5 запусков ракет. (11) 23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».

(11) 23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». 21 февраля 1784 г. порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

21 февраля 1784 г. порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.