С 2035 года решено приостановить синхронизацию мировых часов

На Генеральной конференции по мерам и весам принято решение как минимум начиная с 2035 года приостановить периодическую синхронизацию эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли. Из-за неоднородности вращения Земли астрономические часы немного отстают от эталонных и для синхронизации точного времени начиная c 1972 года атомные часы раз в несколько лет приостанавливались на одну секунду, как только разница между эталонным и астрономическим временем достигала 0.9 секунд (последняя подобная корректировка была 8 лет назад). С 2035 года синхронизация будет прекращена и разница между мировым координированным временем (UTC) и астрономическим временем (UT1, среднее солнечное время) будет накапливаться.

Показать

Вопрос прекращения добавления лишней секунды обсуждался в Международном бюро мер и весов с 2005 года, но решение постоянно откладывалось. В долгосрочной перспективе вращательное движение Земли постепенно замедляется из-за влияния притяжения Луны и интервалы между проведением синхронизации со временем уменьшаются, например, при сохранении динамики через 2000 лет новую секунду пришлось бы добавлять каждый месяц. Отклонения параметров вращения Земли носят случайный характер и их изменение, наблюдаемое последние несколько лет, может привести к необходимости не добавления, а вычитания лишней секунды.

В качестве альтернативы посекундной синхронизации рассматривается возможность проведения синхронизации при накоплении изменений на 1 минуту или 1 час, что потребует корректировки времени раз в несколько веков. Окончательное решение о методе дальнейшей синхронизации планируется принять до 2026 года.

Решение о приостановке посекундной синхронизации обусловлено многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем, что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда. В 2012 году подобная синхронизация привела к массовым сбоям на серверных системах, в которых была настроена синхронизация точного времени по протоколу NTP. Из-за неготовности обработать появление лишней секунды некоторые системы зацикливались и начинали потреблять излишние ресурсы CPU. При следующей синхронизации, которая произошла в 2015 году, казалось, что печальный прошлый опыт учтён, но в ядре Linux в процессе предварительных тестов была найдена ошибка (исправлена до синхронизации), приводившая к срабатыванию некоторых таймеров на секунду раньше намеченного срока.

Так как большинство публичных NTP-серверов продолжают отдавать лишнюю секунду как есть, без её размытия на серию интервалов, каждая синхронизация эталонных часов воспринимается как непредсказуемый аврал (за время с момента прошлой синхронизации успевают забыть о проблеме и внедрить код, не учитывающий рассматриваемую особенность). Проблемы также возникают в финансовых и промышленных системах, в которых требуется точный учёт времени рабочих процессов. Примечательно, что ошибки связанные с лишней секундой всплывают не только в момент синхронизации, но и в другое время, например, ошибка в коде корректировки появления лишней секунды в GPSD привела в октябре 2021 года к смещению времени на 1024 недели. Трудно предположить к каким аномалиям может привести не добавление, а вычитание секунды.

Интересно, что у прекращения синхронизации есть о обратная сторона, которая может повлиять на работу систем, рассчитанных на одинаковость часов UTC и UT1. Проблемы могут возникнуть в астрономических (например, при настройке телескопов) и спутниковых системах. Например, против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России, которые предложили сдвинуть приостановку на 2040 год, так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы GLONASS. Система GLONASS изначально спроектирована с учётом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют.

Источники:

https://www.nature.com/articles/d41586-022-03783-5

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58159

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP Блог, рассказывающий, как начать заниматься астрономией

Блог, рассказывающий, как начать заниматься астрономией

12 февраля 1947 года в 10:38 в западных отрогах Сихотэ-Алиня (Приморский край РСФСР) упал Сихотэ-Алинский метеорит — наибольший железный метеорит, наблюдавшийся при падении и относящийся к уникальным явлениям природы. Его общая масса — около 70 тонн. При движении в земной атмосфере с космической скоростью метеорит раздробился на тысячи частей и выпал железным метеоритным дождем на площади 3-х квадратных километров. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях РСФСР, в радиусе до 400 км. На пути движения болида образовался пылевой след, который был виден в течение нескольких часов. После исчезновения болида раздались удары, грохот и гул; местами ощущалось сотрясение грунта и построек.

12 февраля 1947 года в 10:38 в западных отрогах Сихотэ-Алиня (Приморский край РСФСР) упал Сихотэ-Алинский метеорит — наибольший железный метеорит, наблюдавшийся при падении и относящийся к уникальным явлениям природы. Его общая масса — около 70 тонн. При движении в земной атмосфере с космической скоростью метеорит раздробился на тысячи частей и выпал железным метеоритным дождем на площади 3-х квадратных километров. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях РСФСР, в радиусе до 400 км. На пути движения болида образовался пылевой след, который был виден в течение нескольких часов. После исчезновения болида раздались удары, грохот и гул; местами ощущалось сотрясение грунта и построек. 27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.

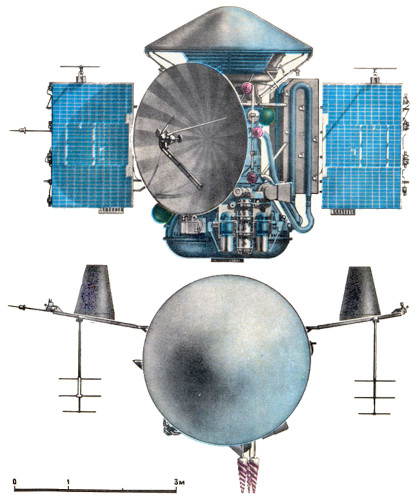

27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права. 27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны оно стало новым достижением и рекордом, с другой — являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим объектом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны оно стало новым достижением и рекордом, с другой — являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим объектом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

Корабль «Аполлон-11» (англ. Apollo 11) стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля — командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты.

Корабль «Аполлон-11» (англ. Apollo 11) стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля — командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».

30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».