Конспект-реферат разных источников об обнаружении, исследовании и реконструкции ладьи со дна иссохшей старицы Западной Двины («Рижский корабль»).

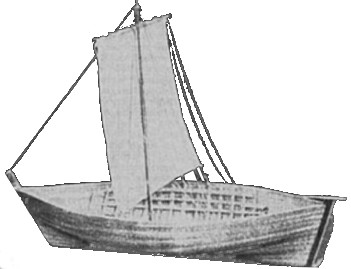

Реконструкция вероятного внешнего вида ладьи.

Оглавление

Находка «Рижского корабля»

Исторический экскурс

Характеристики находки

Судьба «Рижского корабля»

Изучение и реконструкция

Рулевое устройство

Реконструкция судна

Источники

Показать

Находка «Рижского корабля»

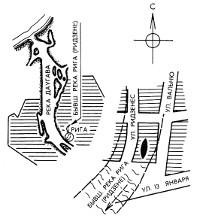

В 1938-1939 годах в Риге между улицами Калею, Ридзенес, Вальню и 13 Января в котлованах, которые рыли для новостроек, были обнаружены остатки древних судов. При проведении раскопок под руководством Раулса Шноре в котловане между улицами Калею и Ридзенес открылся правый берег реки. Летом 1939 года при проведении раскопок в траншее между улицами Ридзенес и Вальню, недалеко от левого берега реки, обнаружили хорошо сохранившуюся ладью, которая теперь известна как «Рижский корабль» [6]. Она оказалась почти в самом низу культурного слоя, находящегося на 6 м ниже уровня моря. Для отсоса воды необходимо было установить фильтры и мощный мембранный насос.

|

|

|

|

|

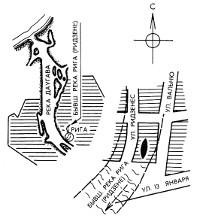

Район нынешней Риги,

в котором был обнаружен

«Рижский корабль» |

|

Так выглядели останки

корабля после снятия

верхнего слоя грунта

и расчистки. Фото 1939 г. |

|

Рисунок вероятного

внешнего вида

«Рижского корабля»

(колоризировано мной) |

Перейти к оглавлению.

Исторический экскурс

На берегах Даугавы, в её нижнем течении, ещё до появления немецких купцов обитали племена ливов и куршей (в древних летописях — корсь, прим. автора). В Хронике Генриха Латвийского имя Риги впервые упоминается в 1198 году. В бою с ливами здесь погиб епископ крестоносцев Бертольд. Хроника Генриха Латвийского не сообщает более подробных сведений о поселениях местных племён на том месте, которое епископ Альберт в 1201 году избрал своей резиденцией. Во всяком случае, епископ Альберт остановился у реки Ридзини на том месте, где сейчас находится остановка 5-го трамвая (данные из статьи 2006 года, прим. автора) по направлению на Пардаугаву, освятил эту землю и основал город Ригу. На самом вероятном месте возникновения Риги, на площади Альберта, археологические раскопки выявили остатки ливского поселения XI века. [9]

Когда-то по нынешней территории Риги протекала река с таким же названием. Недалеко от устья, перед впадением в Даугаву, она образовывала озёрообразную дугу длиной в несколько сот метров (Rīdzenes osta). До вторжения крестоносцев там располагалась гавань местных грузовых судов и лодок. [3]

Главным транспортируемым товаром являлось зерно — рожь, которую местные жители (ливы) выращивали на полях, расположенных восточнее гавани. Весьма вероятно, что потребителями зерна были жители неурожайных прибрежных зон Северной Курляндии и острова Сааремаа. На языке древних ливов рожь обозначалась словом «риг». Возможно, именно от этого и произошли названия реки, гавани, населённого пункта, а потом и города.

В период с 1210 по 1215 год мореплававатели Северной Курляндии и острова Сааремаа отчаянно пытались отвоевать у крестоносцев Ригу. В боях использовались и грузовые суда. Некоторые из них были потоплены немцами в реке Рига. Утверждать, что ладья, о которой далее пойдёт речь, являлась одним из этих судов, нельзя, но точно известно, что, обстрелянная, она затонула в реке в XII или XIII веке. Найденные на ней наконечники стрел (кстати, немецкого производства) хранятся в Музее истории города Риги и мореходства. В эпоху трёхмачтовых парусников порт переместился на реку Даугаву. Река Рига засорилась и превратилась в городскую канаву, которую начали именовать Ридзиня или Ридзене. Теперь над засыпанным руслом реки расположены мостовые и тротуары, построены дома. О реке напоминает лишь название небольшой улицы — Ридзенес.

|

|

|

|

|

Сборка фрагментов

плана старого города |

|

Современная карта

с нанесёнными (условно)

контурами реки |

|

Аэрофотоснимок

с нанесёнными (условно)

контурами реки |

N. B. На фотографии с воздуха отчётливо видно, что улица Калею идёт параллельно руслу старой реки.

Перейти к оглавлению.

Характеристики находки

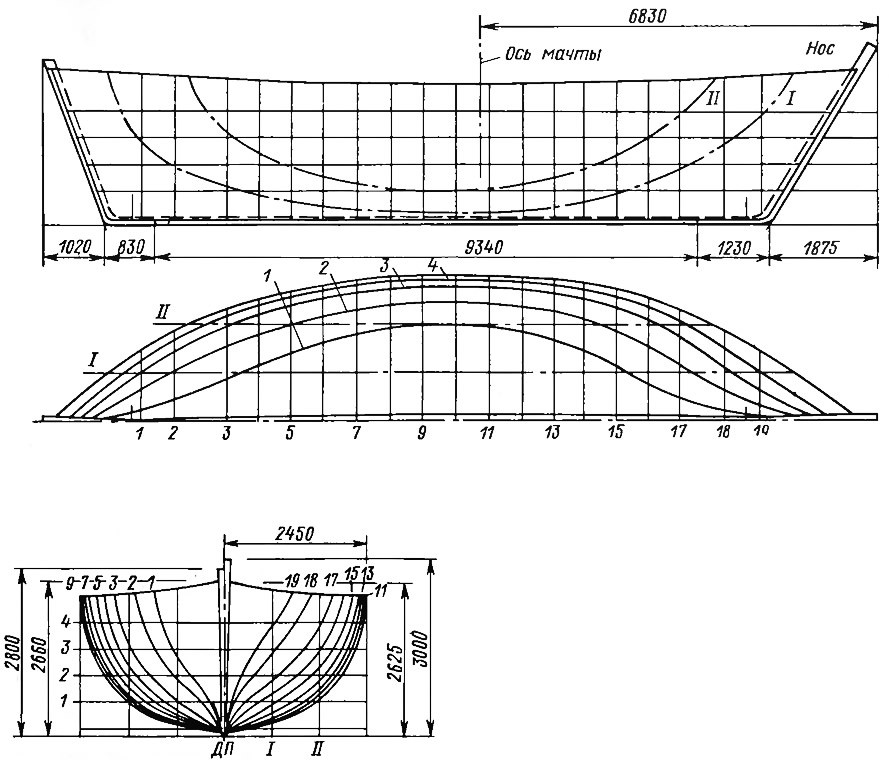

Это круглоскулое беспалубное судно, сделанное полностью из дуба, с практически симметричными оконечностями — высокобортная 14,3-метровая ладья, напоминающая курземские и сааремские рыбацкие лодки более поздних времён. Форштевень наклонён сильнее, чем ахтерштевень, он образует с основанием угол в 110-120°, поэтому носовая часть получилась чуть более заострённой. Ширина корпуса на миделе — 4,9 м, высота борта — 2,4 м. Грузоподъёмность ладьи составляла около 30 тонн.

Ладья лежала на правом боку, носом к улице 13 Января. Левый борт и конструкции верхней части корпуса в оконечностях были раздроблены. Отдельные детали, например, узел крепления степса мачты с килевым брусом, так и не были найдены. Их, очевидно, унесло течением, так как левый борт ладьи был раздроблен при очистке фарватера древней гавани, детали крепления мачты были сорваны с мест. Как считают археологи, затонул корабль в гавани в XII-XIII веках, т. е. 700-800 лет назад, но почему это произошло, сказать невозможно.

Мачта была установлена сдвинутой несколько к носу от миделя. К сожалению, в своё время археологам не удалось откопать верхний конец мачты: при аварии судно опрокинулось и мачта ушла глубоко в грунт дна. Основную часть мачты так и оставили в земле, ниже уровня грунтовых вод, отпилив и вынув лишь нижнюю часть. Не зная полной высоты мачты, определить площадь прямого паруса можно лишь приблизительно. При исследовании 1984 года исследователи посчитали, что парус площадью около 42 м2 имел в высоту 7 м, ширину по верхней шкаторине 5,6 м и по свободной нижней — 6,4 м.

Четыре отверстия диаметром 120 мм в верхнем поясе обшивки служили для выхода наружу весёл. Это говорит о том, что для обслуживания корабля было необходимо не менее четырёх человек. Вероятнее всего, в составе команды был и пятый — моряк-рулевой (кормчий, губернатор). [5]

Перейти к оглавлению.

Судьба «Рижского корабля»

Посетителям Музея истории города Риги и мореходства доступна лишь малая часть из найденного в 1939 году. Дело в том, что все извлечённые из грунта детали разобранного корабля были очищены, разобраны, извлечены из траншеи, промаркированы и отправлены на склад, а оттуда часть деталей (киль, штевни и несколько шпангоутов) — на обработку консервирующими препаратами. Обработать одновременно можно было только несколько деталей, поэтому большинство их оставалось на складе, полностью сгоревшем в 1941 году.

Однако сохранилось множество фотоснимков и главное — рукопись археологов, в которой детально, со всей возможной точностью описаны все находки и сам процесс разборки ладьи. Не было никаких данных лишь по конструкции верхней части корпуса в оконечностях.

При изучении всех сохранившихся до наших дней материалов были выявлены некоторые элементы, характерные для судостроения как западных славян (вертикальное косое соединение киля со штевнями), так и датчан (узел передачи усилия мачты на корпус) и восточных славян (применение небольших характерных скоб). Обнаружены детали с орнаментацией, дающей основание предполагать, что корабль был построен на побережье северной Курземе (северо-западная часть Латвии). Не исключено, что ладья принадлежала тем местным племенам, которые в период с 1210 по 1215 г. пытались отвоевать у крестоносцев свою бывшую гавань. Согласно сведениям, приводимым древним хроникёром, в морских боях участвовали и торговые суда... [14]

Перейти к оглавлению.

Изучение и реконструкция

Специалисты пришли к выводу, что на основе имеющихся данных можно не только воссоздать общий вид «Рижского корабля», но и полностью реконструировать его корпус. Эта уникальная работа была поручена группе, в которую вошли несколько сотрудников Центрального проектно-конструкторского бюро механизации и автоматизации (ЦПКБМА) и Музея истории города Риги и мореходства. Группу возглавили археолог Мелита Рудольфовна Вилсоне и исследователь-конструктор древних лодок Артур Эйзен Зальстер (Arturs Eižens Zalsters).

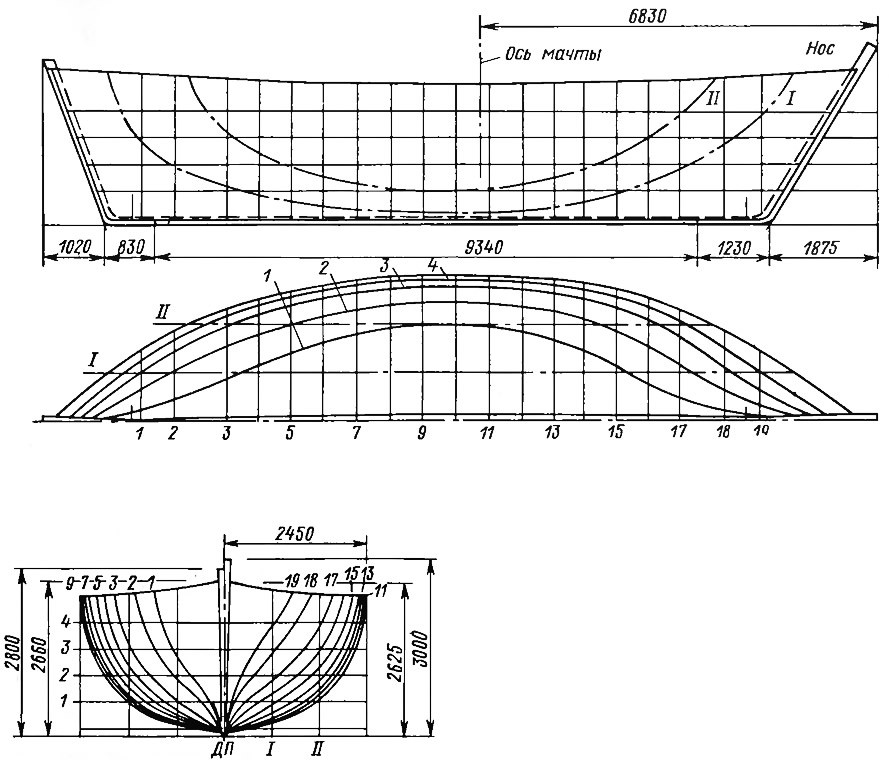

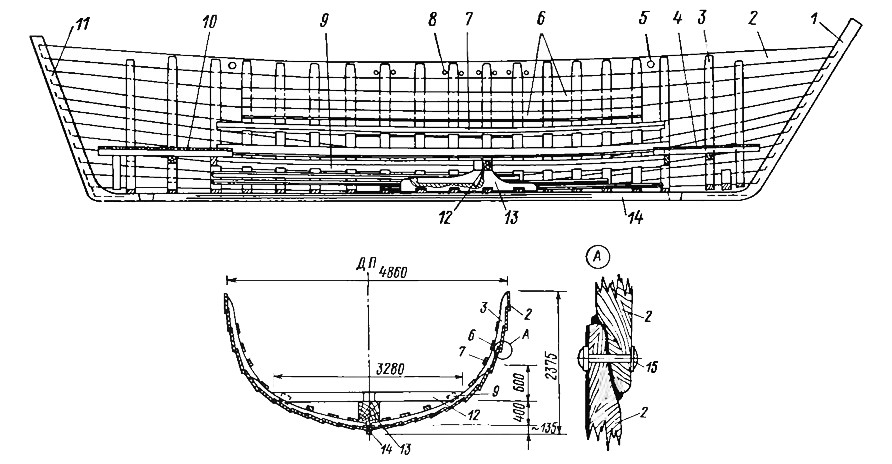

Эскиз теоретического чертежа ладьи (реконструкция).

Основные части корабельного набора — штевни и киль, вытесанные из «черного» дуба (дуба, который ещё до того, как попасть в руки мастеров, долго лежал на дне реки и приобрёл дополнительную твёрдость, однородность, устойчивость к воздействию влаги). Анализы, проведённые радиоуглеродным методом, дают основание утверждать, что материал, из которого изготовлен киль, на 1300 лет старше того материала, из которого сделаны менее ответственные детали.

Обшивка выполнена внакрой из тёсаных дубовых досок толщиной 25-28 мм. Доски перекрывают одна другую на 50-60 мм и скреплены между собой железными гвоздями-заклёпками. К шпангоутам доски крепились дубовыми коническими нагелями диаметром около 28 мм. После забивки нагеля в его передний конец, обращённый к вершине конуса, забивался дубовый клин. Обшивка состояла из 12 поясьев на каждом борту корпуса, ширина их в районе миделя — от 230 до 470 мм. Все пазы уплотнены массой из смолы и шерсти животных.

На корабле 19 основных дубовых шпангоутов, составленных из четырёх частей — по две на борт, и 2 днищевых флора (в носу и корме). Они подгонялись и закладывались, когда была полностью закончена наружная обшивка корабля и практически уже создана форма корпуса.

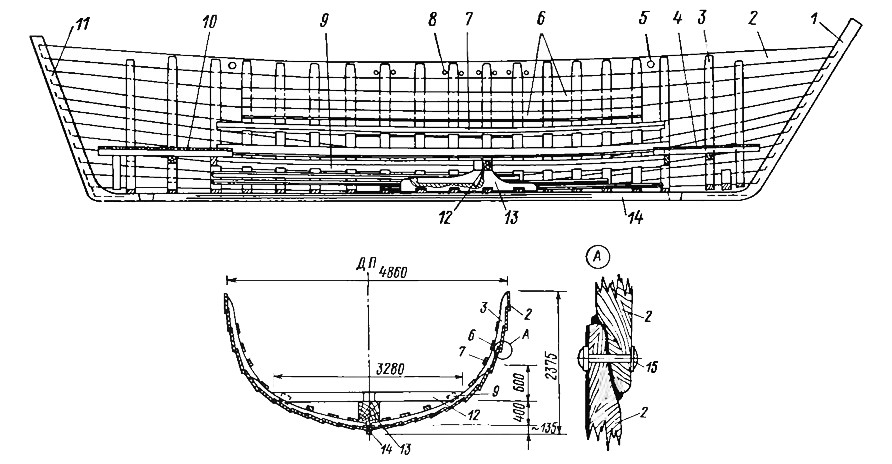

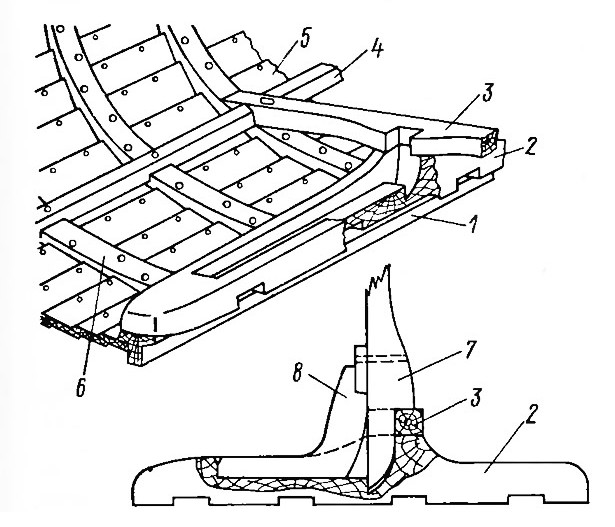

Устройство корпуса ладьи (реконструкция).

1 — форштевень; 2 — поясья обшивки; 3 — шпангоуты; 4 — носовая платформа; 5 — круглые отверстия для прохода вёсел; 6 — боковые доски-стрингеры; 7 — брусья-стрингеры; 8 — отверстия для крепления такелажа; 9 — мощный скуловой стрингер; 10 — кормовая платформа; 11 — ахтерштевень; 12 — мощный бимс в районе степса мачты; 13 — степс; 14 — киль; 15 — железный гвоздь-заклёпка диаметром около 6 мм.

Шпация (расстояние между осями шпангоутов) была не одинаковой по длине корпуса и колебалась от 520 до 580 мм. Ширина самих шпангоутов тоже изменялась в довольно широких пределах: от 120-140 мм в узких оконечностях, подкрепленных платформами, до 170-200 в самой широкой части — у мачты, в районе шп. 10-11.

Поверх шпангоутов на них ставились стрингеры. Главные из них, проходящие параллельно шестой от ДП паре досок, вырублены из кривого дубового бруса и имеют сечение порядка 135×150 мм. По длине они состоят из двух частей, между которыми заложен столь же мощный бимс, передающий на них усилия от мачты. Дополнительные стрингеры имели меньшее сечение — порядка 100×60 мм. Поверх шпангоутов дополнительно ставилось несколько (по пять на борт) досок — что-то вроде внутренней зашивки.

Для того, чтобы надёжнее стянуть между собой поясья обшивки, шпангоуты и стрингеры, в узлах их пересечения использованы удлинённые нагели. Они забивались попеременно; если на нечётных шпангоутах нагели забиты с наружной стороны корпуса, а клинья — с внутренней, то на чётных было сделано наоборот — нагели ставились изнутри корпуса, а клинья снаружи.

В носу и корме были сделаны небольшие, длиной около 2 м, платформы.

Было отмечено, что способ крепления шпора съёмной мачты и вырезы для вёсел «Рижского корабля» вообще характерны для судов IX-XII веков. Примерами могут служить сохранившееся и экспонируемое в музее судно из Гокстада и большая кнорре из Скуллелева. Учёные предполагают, что именно в этот период и был создан корабль из Риги. Кстати сказать, считается, что суда, построенные таким же способом из того же дуба, лиственницы или тиссового дерева, иногда служили верой и правдой до 500 лет... [4]

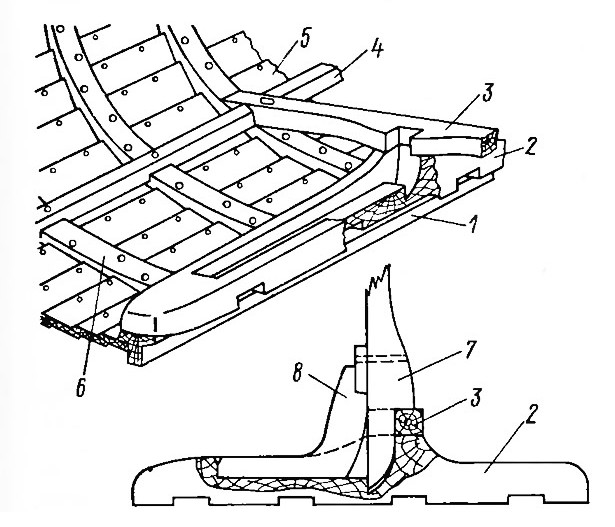

Узел конструкции корпуса в районе установки мачты (реконструкция).

1 — киль; 2 — мощный брус с гнездом (степс) для шпора мачты; 3 — бимс; 4 — скуловой стрингер; 5 — обшивка; 6 — шпангоут; 7 — шпор мачты; 8 — мощная кница, фиксирующая положение мачты.

Перейти к оглавлению.

Рулевое устройство

Имел ли на самом деле «Рижский корабль» прикреплённый к ахтерштевню навесной руль? В течение последних 150 лет на территории ряда прибалтийских стран найдено уже немало древних кораблей. При их изучении выяснено, что суда, построенные в первые столетия нашей эры, руля не имели: для управления судном на правом борту устанавливалось большое рулевое весло.

Долгие годы первым судном, снабженным навесным рулем, считался корабль, изображенный на печати города Эльбинга (Эльблонг, ПНР). Так как печать была вырезана в 1242 году, а корабль был похож на когг (небольшое беспалубное судно с длинной по килю до 15 м, с одной мачтой для прямого паруса), то наиболее вероятным считается, что в Европе руль был впервые применён немцами в начале XIII века. Однако недавно в Винчестере (Англия) был обнаружен камень с изображением парусной лодки, датированным 1180 годом, причём на этой лодке показан руль — богато орнаментированный и имеющий совершенную форму.

В 1939 году на правом борту корпуса «Рижского корабля» никаких следов подвешивания рулевого весла обнаружено не было. В то же время недалеко от ладьи находилась деталь, которая по внешнему виду напоминала оторванный руль, а при тщательном обследовании на ахтерштевне найдены следы какой-то оторванной детали крепления. Не исключено, что «Рижский корабль» имел руль и является сегодня самым древним известным нам судном с кормовым рулём. [5]

Перейти к оглавлению.

Реконструкция судна

После пожара о реконструкции ладьи, а тем более о её восстановлении, не могло быть и речи. Долгие годы считалось, что для этого недостаточно имеющихся данных. Первая успешная попытка подробно изучить конструкцию ладьи была предпринята летом 1982 года. Главным источником информации служили не опубликованные чертежи, наброски, фотоматериалы и описания 1939 года, хранившиеся в музее, а также оставшиеся детали ладьи.

В 1984 году проект ладьи был восстановлен. По внешнему виду она напоминала большую беспалубную рыбацкую лодку длиной 14,39 м. Ширина корпуса на миделе — 4,9 м, высота борта — 2,4 м.

Команда судостроителей-реконструкторов «BALTIC SNAKES» успешно реализовала проект по созданию судна, прототипом которого послужила ладья 12-го столетия (заложено в 2007 году, спущено на воду в мае 2009 года, с. Межотне, Латвия [13]). За основу строения корпуса взяты чертежи и описание устройства «Рижского корабля» с уменьшенными размерениями (длина — 8,5 м, ширина — 2,2 м, форштевень выполнен из дуба, борта — из сосны) [12]. Во время постройки использовались результаты изучения найденных останков древних местных судов и письменных источников, широко применялись методы и приёмы, используемые в судостроении древними корабелами. [11]

Фотогалерею процесса постройки ладьи можно увидеть здесь.

Перейти к оглавлению.

Источники

- Статья А. Залстерса, опубликованная в журнале «Морской флот» № 4, 1988 г.

- Статья в X Legio «Ладья со дна реки Рига».

Примечание X Legio:

Как указал один из наших читателей, Гинт Скутанс (г. Рига: http://www.history.lv), по территории Риги не протекала река с таким названием. Около Риги есть старица Двины под названием Ридзене — и только. Таким образом, эту находку (которая, по сообщению Скутанса, фактически является немецким купеческим коггом) корректней называть «ладьёй со дна старой Рижской гавани». Мы благодарим Скутанса за уточнения и разъяснения.

Однако мы считаем, что текст заметки менять нельзя: раз уж было опубликовано в «Морском флоте» в 1988 г. — значит так тому и быть. А название и содержание статьи полностью остается на совести её автора, А. Залстерса.

- Часть ветки обсуждения на форуме «Беседы о Риге».

- История знаменитого парусника «Рижский корабль».

- Статья на ВикиЧтение.

- Статья в Википедии.

- Из истории техники Латвийской ССР: сборник статей, том 6. Рига: Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1964 — Страницы 108-110.

- Рижский корабль // Рига: Энциклопедия = Enciklopēdija «Rīga» Гл. ред. П. П. Еран. Рига: Главная редакция энциклопедий, 1989. — Страница 628.

- Статья о Старой Риге (архивная ссылка).

- Публичная библиотека. Журнал «Катера и яхты», 1986, №04 (122), 1986 г. — Страницы 104-107.

- Описание проекта «PETPA» — Реконструкция ладьи на основе описания «Рижского корабля».

- Форум с описанием создания ладьи «РЕТРА».

- Спуск ладьи «РЕТРА» на воду.

- Борьба куршей с крестоносцами. 13 век.

Перейти к оглавлению.

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена (нидерл. Jacob Roggeveen), отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединённую гористую землю.

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена (нидерл. Jacob Roggeveen), отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединённую гористую землю.

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP

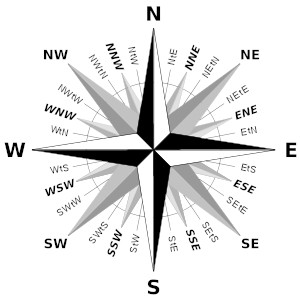

Румб (от греч ῥόμβος — юла, волчок, круговое движение, англ. rhumb, фр. rumb, итал. rombo, лат. rhombus) — это единица измерения плоского угла, применялась в навигации до введения круговой системы. Компасный румб — это 1/32 часть окружности. Один румб равен 360° / 32 = 11° 15′.

Румб (от греч ῥόμβος — юла, волчок, круговое движение, англ. rhumb, фр. rumb, итал. rombo, лат. rhombus) — это единица измерения плоского угла, применялась в навигации до введения круговой системы. Компасный румб — это 1/32 часть окружности. Один румб равен 360° / 32 = 11° 15′. Во французском обществе во второй половине 19 века было накоплено множество социальных противоречий, которые обострились с завершением промышленного переворота. С этого момента пролетариат стал ощущать свою социальную значимость, а его численность и организованность росли с каждым годом. В феврале 1848 года буржуазная монархия была свергнута парижскими рабочими.

Во французском обществе во второй половине 19 века было накоплено множество социальных противоречий, которые обострились с завершением промышленного переворота. С этого момента пролетариат стал ощущать свою социальную значимость, а его численность и организованность росли с каждым годом. В феврале 1848 года буржуазная монархия была свергнута парижскими рабочими.

28 февраля 1913 года датский физик Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

28 февраля 1913 года датский физик Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

«Le Ça Ira» («Са Ира», фр. «Дело пойдёт») — одна из самых популярных песен Великой французской революции наряду с Марсельзой. Как говорит Вики: «до появления „Марсельезы“ — неофициальный гимн революционной Франции. Возникла летом 1790 года в дни подготовки к празднику, посвящённому годовщине взятия Бастилии.» У неё есть ещё одно название — «Патриотическая песнь, певшаяся на празднике Федерации 14 июля 1790 года».

«Le Ça Ira» («Са Ира», фр. «Дело пойдёт») — одна из самых популярных песен Великой французской революции наряду с Марсельзой. Как говорит Вики: «до появления „Марсельезы“ — неофициальный гимн революционной Франции. Возникла летом 1790 года в дни подготовки к празднику, посвящённому годовщине взятия Бастилии.» У неё есть ещё одно название — «Патриотическая песнь, певшаяся на празднике Федерации 14 июля 1790 года». (30 января) 11 февраля 1829 года в Тегеране толпой фанатиков был убит Александр Грибоедов.

(30 января) 11 февраля 1829 года в Тегеране толпой фанатиков был убит Александр Грибоедов.