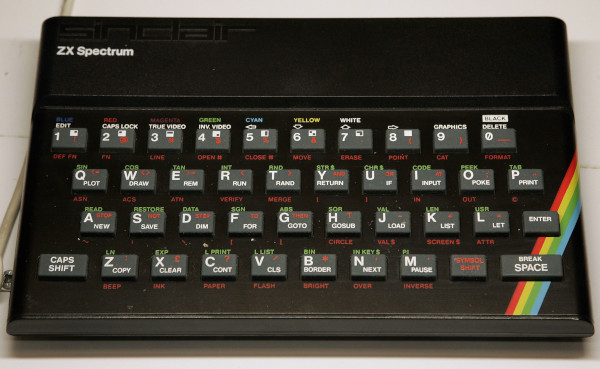

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам — более 3 миллиардов.

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам — более 3 миллиардов.

Показать

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

0.0.1 — сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;

1.0.0 — март 1994, 176 тыс. строк кода;

1.2.0 — март 1995, 311 тыс. строк кода;

2.0.0 — июнь 1996, 778 тыс. строк кода;

2.2.0 — январь 1999, 1.8 млн. строк кода;

2.4.0 — январь 2001, 3.4 млн. строк кода;

2.6.0 — декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;

2.6.28 — декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;

2.6.35 — август 2010, 13.4 млн. строк кода;

3.0 — август 2011, 14.6 млн. строк кода.

3.5 — июль 2012, 15.5 млн. строк кода.

3.10 — июль 2013, 15.8 млн. строк кода;

3.16 — август 2014, 17.5 млн. строк кода;

4.1 — июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;

4.7 — июль 2016, 21.7 млн. строк кода;

4.12 — июль 2017, 24.1 млн. строк кода;

4.18 — август 2018, 25.3 млн. строк кода.

5.2 — июль 2019, 26.55 млн. строк кода.

5.8 — август 2020, 28.4 млн. строк кода.

5.13 — июнь 2021, 29.2 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

Linux 0.0.1 — сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;

Linux 0.12 — январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;

Linux 0.95 — март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.

Linux 0.96-0.99 — 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.

В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.

Linux 1.0 — март 1994, первый официально стабильный релиз;

Linux 1.2 — март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;

Linux 2.0 — июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;

Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;

1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;

Linux 2.2 — январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;

Linux 2.4 — февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;

Linux 2.6 — декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;

В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;

В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;

В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;

В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;

В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.

В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.

Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.

В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.

В 2021 году в ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust. Ведётся работа по включению компонентов для поддержки Rust в основной состав ядра.

68% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 5.13 10% всех изменений подготовлено компанией Intel, 6.5% — Huawei, 5.9% — Red Hat, 5.7% — Linaro, 4.9% — Google, 4.8% — AMD, 3.1% — NVIDIA, 2.8% — Facebook, 2.3% — SUSE, 2.1% — IBM, 1.9% — Oracle, 1.5% — ARM, 1.4% — Canonical. 13.2% изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. 1.3% изменений подготовлены студентами, аспирантами и представителями учебных заведений. По числу добавленных в ядро 5.13 строк кода лидирует компания AMD, доля которой составила 20.2% (драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн строк кода, что примерно 10% от общего размера ядра — 2.4 млн строк приходится на сгенерированные автоматически заголовочные файлы с данными для регистров GPU).

История

Подходящая картинка к новости

Хаки и трюки

Хаки и трюки Виртуалки

Виртуалки Сисьадминство

Сисьадминство BASH-скрипты

BASH-скрипты Парусные суда

Парусные суда Праздники

Праздники Моё чтиво

Моё чтиво Игра KSP

Игра KSP

168 лет назад, (18) 30 ноября 1853 года, произошло Синопское сражение, вошедшее в историю как последняя крупная битва парусных флотов времён Крымской войны 1853-1856 годов.

168 лет назад, (18) 30 ноября 1853 года, произошло Синопское сражение, вошедшее в историю как последняя крупная битва парусных флотов времён Крымской войны 1853-1856 годов.

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Эту дату принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. В Военно-морском флоте России эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Эту дату принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. В Военно-морском флоте России эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам — более 3 миллиардов.

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам — более 3 миллиардов. Сегодня «августовскому путчу» 1991 года исполняется 30 лет. Эта круглая дата — повод не только вспомнить прошлое, но и поразмыслить о его отношении к настоящему… К началу 1990-х годов горбачевская «перестройка» зашла в тупик. Официальная доктрина построения обновленного «социализма с человеческим лицом» с треском провалилась. Зато в экономике быстрыми темпами развивался рыночный сектор. Спекулянты, торговцы «леваком» и краденым, индивидуальные предприниматели и владельцы кооперативов — все они рвались нарастить капиталы, захватить новые производства. Лучший способ: добиться продвижения «своих людей» во власть для проведения рыночных реформ и устранения монополии замшелой КПСС. Что такое рыночные реформы, граждане осознают через несколько лет — им поможет «шоковая терапия», сопровождаемая бешеной инфляцией, разорением предприятий, массовой безработицей, беспросветной нищетой и разгулом преступности.

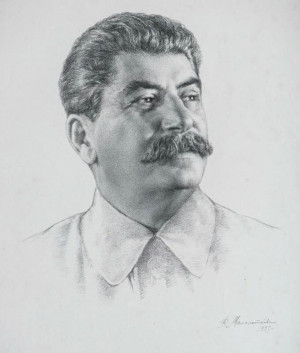

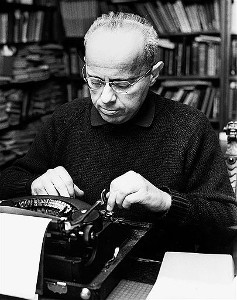

Сегодня «августовскому путчу» 1991 года исполняется 30 лет. Эта круглая дата — повод не только вспомнить прошлое, но и поразмыслить о его отношении к настоящему… К началу 1990-х годов горбачевская «перестройка» зашла в тупик. Официальная доктрина построения обновленного «социализма с человеческим лицом» с треском провалилась. Зато в экономике быстрыми темпами развивался рыночный сектор. Спекулянты, торговцы «леваком» и краденым, индивидуальные предприниматели и владельцы кооперативов — все они рвались нарастить капиталы, захватить новые производства. Лучший способ: добиться продвижения «своих людей» во власть для проведения рыночных реформ и устранения монополии замшелой КПСС. Что такое рыночные реформы, граждане осознают через несколько лет — им поможет «шоковая терапия», сопровождаемая бешеной инфляцией, разорением предприятий, массовой безработицей, беспросветной нищетой и разгулом преступности.